septembre 18, 2007

NAPOLEON ET POZZO-DI-BORGO

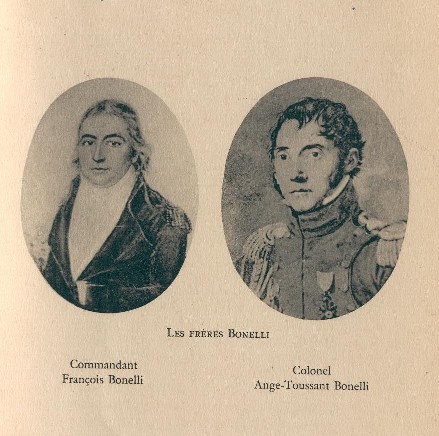

Au cours de sa prodigieuse carrière, Napoléon rencontra devant lui un ennemi implacable, un compatriote, le diplomate Charles-André Pozzo-di-Borgo ; l’inimitié de ces deux corses a peut-être modifié le cours de l’Histoire.

Charles-André Pozzo-di-Borgo est né à Alata, petit village à 10 kilomètres d’Ajaccio, le 8 mars 1764 ; après de brillantes études à l’université de Pise, il se fit inscrire comme avocat à Ajaccio ; Joseph Bonaparte, qui avait pris; à la mort de son père, la direction des affaires de la famille, se lia d’amitié, en 1786, avec ce jeune avocat « fort habile dans sa profession » qui lui prêta souvent son appui dans ses intérêts de famille ». Napoléon Bonaparte, lieutenant en second au régiment de la Fère, arriva à Ajaccio le 15 septembre 1786, et ne quitta la Corse, pour aller rejoindre son régiment à Auxonne, que le 1er juin 1788 ; au cours d’un séjour de près de deux ans à Ajaccio, il eut des relation suivies avec Pozzo-di-Borgo. « Nous avons lu ensemble, dit Pozzo, Montesquieu et d’autres livres de politique et de legislation. Il saisissait toutes le grandes idées avec une impatience incroyable… »

Après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, un mouvement révolutionnaire éclate en France, gagne la Corse. Le lieutenant d’artillerie Bonaparte, rentré à Ajaccio à la fin de septembre 1789, et Charles André Pozzo-di-Borgo, se montrent des enthousiastes des idées nouvelles, se signalent à l’attention publique. « Napoléon et moi, disait Pozzo, nous causions de ce qui était et de ce qui pouvait arriver. Nos têtes se montaient ; je puis dire que la sienne avait, à cet égard, la supériorité ».

Mais Paoli vient de rentrer en Corse, en juillet 1790, après 20 ans d’exil ; il est frappé par la parole éloquente, l’intelligence déliée de Pozzo ; il le fait désigner comme député extraordinaire, le 23 septembre 1790, pour présenter à l’Assemblée Nationale, avec Antoine Gentili, les adresses votées au Congrès d’Orezza, puis le 13 septembre 1791, il le fait élire député à la Législative.

Le lieutenant Bonaparte prit-il ombrage de ce que Pozzo avait été nommé député à la Législative plutôt que son frère Joseph ? C’est fort probable. Mais un dissentiment sérieux allait bientôt se produire entre les Pozzo et les Bonaparte. Le 1er avril 1792, le lieutenant Bonaparte se faisait élire lieutenant-colonel des gardes nationales de la Corse, en ayant recours à un coup de force, contre Mathieu Pozzo-di-Borgo, le frère du député à la Législative. Dans ses notes de 1838, Pozzo paraît n’avoir gardé aucune amertune de cet incident. « Je reçus à Paris, dit-il, des protestations et des actes qui pouvaient faire annuler l’élection à cause des irrégularités qui l’avaient accompagnée. Loin d’y avoir égard, je donnai tort aux miens d’avoir voulu opposer le moindre obstacle à Napoléon et je les priai de se réconcilier ».

En tout cas, la cordialité et la confiance avaient disparu. Bonaparte s’était rendu à Paris, le 28 mai, pour obtenir sa réintégration dans l’artillerie, il rencontra Pozzo à l’Hôtel des Patriotes hollandais, et ils eurent, tous deux, « l’air contraint, cependant ami » ; Pozzo promit, par la suite, de faire une démarche en sa faveur, mais n’en fit rien. Néanmoins, le 19 juillet, Bonaparte était nommé capitaine au 4° d’artillerie.

Le dissentiment entre Pozzo et Bonaparte n’allait pas tarder à prendre une tournure violente. Le champ d’action qu’offrait la Corse était trop étroit pour ces jeunes ambitieux.

Joseph Bonaparte avait posé sa candidature, le 22 septembre 1792, au quatrième siège de député à la Convention, et il s’était heurté, entre autres, à l’hostilité sourde de Pozzo ; or, Paoli était nommé par décret du 11 septembre, commandant des forces militaires de la Corse, avec le concours, disait-on, de Pozzo, qui était en excellents termes avec Servan, ministre de la guerre ; ce garçon actif, ambitieux, séduisant, avait réussi à s’imposer à l’esprit de Paoli, un vieillard de soixante-huit ans, fatigué et malade, qui le faisait élire, fin décembre 1792, procureur général syndic, c’est à dire chef réel de l’Administration en Corse, malgré l’opposition violente que lui avaient faite les Bonaparte ; ceux-ci avaient de réels motifs de ressentiment contre Paoli qui les tenait en suspicion, avait refusé d’agréer Lucien comme secrétaire, n’avait pas consenti à réserver une place à Joseph dans la nouvelle administration ; les Bonaparte attribuaient l’attitude de Paoli à leur égard aux menées de Pozzo-di-Borgo qui disposait d’un pouvoir sans limites. Il en convint lui-même dans ses Notes : Le général Paoli était l’objet de la vénération publique et la force du parti, mais j’en étais l’action. « Egli capo, io mano ».

Les Bonaparte n’étaient pas gens à se laisser barrer la route sans réagir ; ils liaient partie avec les jacobins, les Arena, les Saliceti, les pires ennemis de Paoli, qui débitaient des infamies sur son loyalisme ; en attaquant Paoli, ils visaient à ruiner le crédit de Pozzo ; or, par décret du 2 avril 1793, Paoli et Pozzo-di-Borgo étaient mis en accusation et traduits à la barre de la Convention ; le Directoire du département interceptait une lettre de Lucien Bonaparte, dans laquelle il se vantait d’avoir provoqué le décret du 2 avril, et où il avouait, avec cynisme : « Paoli et pozzo décrétés d’accusation et notre fortune est faite. » Pozzo faisait imprimer cette lettre, la rendait publique ; il était à ce moment animé d’une haine violente contre les Bonaparte ; il déployait une activité fébrile pour déjouer les manoeuvres des ennemis de Paoli ; sous son inspiration, celui-ci convoquait une Assemblée des Communes, à Corté, le 26 mai 1793, et la Corse se mettait en révolte contre la Convention ; à la séance du 29 mai, Pozzo faisait voter, entre autres, une flétrissure contre « les Bonaparte, nés dans la fange du despotisme, élevés sous les yeux et au frais d’un pacha luxurieux (Marbeuf) qui commandait dans cette île… qui s’étaient faits de vils agents de la faction tyrannique qui avait conjuré de réduire la Corse à l’esclavage… » ; Pozzo en bon Corse assoiffé de vengeance, ne s’en tenait pas à des blâmes platoniques infligés dans un Congrès ; il expédiait des détachements armés en divers points de la Corse pour châtier les ennemis de Paoli ; une troupe armée fut envoyée à Ajaccio pour s’emparer des Bonaparte ; Letizia Bonaparte, prevenue à temps, réussit à quitter la ville nuitamment avec ses enfants, et, après avoir érré dans le maquis, elle put prendre passage sur une des frégates françaises qui étaient venues mettre le siège davant Ajaccio ; tandis que les Bonaparte quittaient la Corse pour se soustraire aux fureurs des Paolistes, tous leurs biens étaient dévastés ou brûlés.

Pozzo, engagé dans une politique contre la France, était entraîné à placer la Corse sous la souveraineté de l’Angleterre (juin 1794) ; il en fut récompensé par la nomination de Président du Conseil d ‘Etat du gouvernement anglo-corse.

Bonaparte, de son côté, devenait, en moins de trois ans, après son départ de Corse, le glorieux général en chef de l’armée d’Italie ; son premier soin fut de délivrer la Corse de l’occupation anglaise (octobre 1796) « il ordonnait au général Gentilli (17 octobre1796) de faire arrêter et juger par une commission militaire les quatre députés qui avaient porté la couronne au roi d’Angleterre, les membres du Gouvernement et les meneurs de cette infâme trahison, entre autres les citoyens Pozzo-di-Borgo, etc… » Mais Pozzo avait réussi à quitter la Corse pour l’Angleterre, le 20 octobre 1796.

L’antagonisme de ces deux Corses allait se déployer désormais sur un théâtre plus vaste.

Tandis que Bonaparte atteignait l’apogée de la puissance, devenait Empereur de Français, maître de l’Europe, le proscrit Pozzo, sans famille, sans fortune, sans patrie, ne cessait pas un instant de le poursuivre de sa haine. Il écrit mémoires sur mémoires, se met au service de la Russie, se rend à Londres, à Vienne, Saint-Pétersbourg, aux Dardanelles, suggérant, provoquant contre « son ennemi personnel Bonaparte » les coalitions les plus fatales « quittant alternativement les cours qui se rapprochaient de la France pour se rendre auprès de celles qui s’en éloignaient, revenant auprès des premières quand elles rompaient avec nous et toujours soufflant l’ardeur dont il était animé (1) ». Les victoires les plus éclatantes de Napoléon, Ulm, Austerlitz, Iéna, Wagram et les traités de paix qui s’en suivent ne découragent pas Pozzo, n’entament pas son énergie.

C’est Pozzo qui décide Bernadotte à prendre parti contre Napoléon ; c’est lui qui pousse les alliés à marcher sur Paris, qui fait reléguer Napoléon à l‘île d’Elbe, et, plus tard, à Sainte-Hélène.

Ce n’est pas moi, sans doute, dit-il à Talleyrand, après Waterloo, qui ait tué politiquement Bonaparte ; mais c’est moi qui lui ait jeté la dernière pelletée de terre. »

Au cours de ces quatorze années de lutte, Napoléon s’efforça, mais en vain, d’atteindre son redoutable ennemi ; il demanda même, après le traité de Vienne, son extradition, sans pouvoir l’obtenir.

« C’est Pozzo-di-Borgo, croit-on, dit Napoléon à Sainte-Hélène, qui a conseillé à l’Empereur Alexandre de marcher sur Paris ; il a, par ce seul fait, décidé des destinées de la France, de celle de la civilisation européenne, de la face et du sort du monde. »

On s’est souvent demandé d’où venait la haine atroce de Pozzo contre Napoléon. Dans une curieuse conversation que Pozzo a eue avec Alfred de Vigny, le 10 juillet 1830, il ne cesse de se représenter « l’antagonisme de Bonaparte » et il trouve moyen de lui dire « que la source de sa haine contre Bonaparte avait été la dénonciation de Lucien en 1793, qu’il avait lutté toute sa vie et avait fini par lui porter le dernier coup ; que, lorsque Alexandre l’avait abandonné, il avait demandé un firman au Grand Seigneur pour traverser ses terres et se retirer. Vienne, après le mariage de Bonaparte, ne le livra pas, mais l’abandonna. Ce fut alors qu’il se retira en Angleterre ; de là, il écrvit à l’Empereur Alexandre : « Je ne suis plus votre sujet, mais serai toujours votre serviteur. Vous ferez la guerre à Bonaparte, et je vous servirai alors. Bonaparte est perdu s’il vise à l’infini ».

Pozzo a toujours eu la préoccupation de faire bonne figure devant la postérité ; il se pourrait qu’il n’ait pas avoué la raison secrète de sa haine contre Napoléon. Il est probable que Lucien Bonaparte a été la cause déterminante du décret du 2 avril 1793, qui traduisait Pozzo à la barre de la Convention. Mais la dénonciation de Lucien, dont il avait, d’ailleurs, tiré vengeance, a plutôt favorisé son ambition. Elle l’a amené à exercer pendant deux ans, sous le titre de Président du Conseil d’Etat du Gouvernement anglo-corse, les fonctions offcielles deVice-Roi de la Corse. Il était mieux fonder à donner comme motif de sa haine l’expédition du général Bonaparte en Corse en 1796, qui l’avait précipité du pouvoir, et l’avait obligé à mener une vie errante de proscrit.

Les événements de 1793, au contraire, autorisaient Napoléon à garder une haine sourde contre Pozzo. Il ne pouvait pas oublier que, dans la journée du 29 mai 1793, en présence de délégués de toutes les communes de la Corse, Pozzo avait jeté l’opprobre sur sa famille, et oser porter atteinte à l’honneur de sa mère.

La haine de Pozzo contre napoléon ne nous paraît donc pas se rattacher aux incidents de 1793. Thiers l’attribue à l’envie.

Pozzo avait connu Bonaparte à Ajaccio petit lieutenant d’artillerie ; il lui avait apparu comme un jeune ambitieux effréné, à l’esprit fiévreux, prompt à toutes les audaces pour réussir ; il avait fréquenté la famille Bonaparte et n’ignorait pas qu’elle se débattait péniblement au milieu des difficultés de la vie ; Bonaparte était plus jeune que lui de cinq ans ; il l’avait nettement dominé dans toutes les circonstances où ils s’étaient trouvé en compétition, et il a dû s’imaginer qu’il lui était supérieur en finesse, en sens politique. Il est vraisemblable que lorsque Bonaparte devenait, en très peu d’années, général en chef glorieux, Premier Consul, Empereur, il a dû être stupéfait, attribuer son élévation à un concours de circonstances inouïes, et ne cesser de voir en lui le petit politicien d’Ajaccio, et fils de Letizia, au cerveau tumultueux dont la fortune invraisemblable ne pouvait durer.

Cette hypothèse se trouve corroborée par une observationde Miot sur la mentalité des contemporains de Napoléon. Miot, se trouvait à Ajaccio au moment où Napoléon fut nommé Consul à vie, et il a constaté les « dispositions envieuses de la population » qui, à cette nouvelle, ne se livra « à aucune démonstration de joie ou de sympathie. En général, il y eut plus d’étonnement que d’enthousiasme. On ne savait comment concilier cette fortune surprenante avec les souvenirs trop récents de la famille Bonaparte, que tous les habitants d’Ajaccio avaient connue dans un état si éloigné de sa grandeur actuelle.

(1) Thiers – Histoire du Consulat et de l’Empire, XVII, 105

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

septembre 14, 2007

LA FORMATION CORSE DE NAPOLEON A SON DEPART DEFINITIF DE LA CORSE

Je mesurais mes rêveries au compas de mon raisonnement.

Le capitaine d’artillerie Bonaparte avait, à cette époque, vingt-quatre ans. Comme les Corses d’autrefois, les assises de ses idées étaient la famille et la patrie ; comme eux il ne concevait que l’idéal militaire et les réalités de la politique ; comme eux enfin, il avait l’orgueil de soi, l’impatience de toute autorité, l’énergie indomptable, l’ambition immodérée, l’esprit vif et l’âme ardente.

Il s’est développé librement, en suivant la pente natuelle de son esprit. Aux école royales, il avait vécu en Corse irréductible, replié sur lui-même. Ensuite, au régiment, il avait refait, tout seul, son éducation, avec une frénésie de savoir. Prédisposé par atavisme à ne goûter que les réalités de la vie politique et sociale, du métier des armes, il avait pasionnément et presque exclusivement alimenté son cerveau de connaissances exactes sur les institutions des peuples et des gouvernements, l’art militaire. Sa curiosité d’esprit avait été sans cesse en éveil. Mais, si étendues et variés que fussent ses connaissances, il les avait absorbées tout naturellement. Son esprit étant, par essence, clair, net et précis, elles s’étaient ordonnées dans son cerveau, gravées en traits ineffaçables dans sa mémoire, sous forme de chiffres, de faits, de renseignements essentiels.

Certes, dans les premiers moments d’ivresse intellectuelle, il avait subi la séduction de Rousseau, il s’était laissé subjuguer par les héros de l’antiquité, les grands hommes de la Corse ; il pensait, alors, que le patriotisme était le moteur unique des grandes actions humaines, que la liberté politique était la suprême faculté de l’homme, que la patrie devait tenir lieu de tout, et il s’abandonnait dans la sincérité de son âme, à toute la fougue de son enthousiasme pour ces nobles idées ; or, au contact de la vie, il avait aperçu le côté chimérique des théories humanitaires des idéologues, rectifié ses idées premières sur l’homme et la société. Jeté en pleine tourmente révolutionnaire, et mêlé dans une fièvre d’action, à tous les mouvements politiques de son île, il avait, d’un esprit clairvoyant, jugé de quelle pâte étaient faits les grands hommes, apprécié les idées exactes que représentaient les grands mots de Liberté, Peuple, Révolution. Son cerveau était devenu incompressible aux influences d’autrui, et il n’acceptait plus de connaissances que celles qu’il tirait de l’observation directe. Il paracheva ainsi son éducation. Son coup d’oeil était prompt, lucide, pénétrant. Chaque jour de nouvelles cristallisations se formaient dans son cerveau sur les hommes et les choses ; elles venaient éclairer ou modifier les notions initiales qu’il avait puisées dans les livres. La vie ne lui apparût pluis que comme un conflit de passions et d’intérêts où le succès appartenait au plus rusé, au plus habile, au plus fort. Dans l’ardent milieu corse, surtout, elle n’était qu’une furieue mêlée de clans. Chacun voulant parvenir, on avait recours, dans un déchaînement de passions, à tous les moyens, à la ruse, à la force, pour triompher !

Cette terrible concurrence vitale lui fit acquérir l’expérience pratique du maniement des hommes ; pour déjouer les astuces d’adversaires sans scrupule, il fallait d’abord commencer par être maître de soi ; son esprit gagna donc en lucidité, en pénétration, en souplesse et il apprit à contenir son enthousiasme, à dompter la fougue de son tempérament(1), à subordonner ses actes à sa froide raison. Les passions actives qui l’agitaient furent canalisées ; elles lui imprimaient des décisions soudaines, le maintenait dans l’inquiétude, ne le laissaient point inactif ; c’est ainsi qu’il était en proie à une activité dévorante, qu’il accomplissait tout travail sans effort, avec volupté, dans un perpétuel besoin de savoir. Son esprit, bien équilibré, était toujours alerte, clair, précis, et on cerveau, à vingt-quatre ans, était en quelque sorte dans sa fleur : les idées, les jugements sur les hommes et les choses, les projets, les plans, s’y formaient instantanément, avec abondance, dans une vigoureuse montée de sève…

(1) Devenu Empereur, et n’ayant plus à dissimuler avec des rivaux, il laissait éclater sa fougue de Corse impétueux : « J’ai plutôt péché, di-il dans le Mémorial (IV, 238) par une audacieuse franchise et par un excès d’énergie que par des détours et supercherie ».

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

LES BONAPARTE PROSCRITS DE LA CORSE

Un homme n’est qu’un homme. Ses moyens ne sont rien si les circonstances et l’opinion ne le favorisent pas.

Les ennemis de Paoli ne manquèrent pas d’imputer à ses menées secrètes l’échec de l’expédition de Sardaigne ; Aréna l’accusait ouvertement, à Nice, d’être hostile à la République, de vouloir donner la Corse à l’Angleterre ; les Marseillais de la phalange propagèrent dans les clubs de Provence des calomnies contre Paoli et les Corses qu’ils rendaient responsables de la honteuse retraite des troupes.

Saliceti, le seul représentant de la Corse qui avait voté la mort du Roi, qui s’était créé une situation en vue dans le groupe des Montagnards, manoeuvrait habilement, depuis quelques mois, pour dépouiller Paoli de son pouvoir ; le 17 janvier 1793, il avait fait rattacher la 23e division de l’armée du Var, et plaçait ainsi Paoli sous les ordres du général Biron, commandant en chef de l’armée d’Italie ; le 30 janvier, la Convention ayant déclaré la guerre à l’Angleterre, il faisait porter des soupçons du Comité public sur Paoli, qui avait été pendant vingt ans pensionné par cette nation, et obtenait l’envoi de trois commissaires extraordinaires en Corse « pour mettre ses ports en état de sûreté ».

Clavière, ministre des contributions, à la tribune de la Convention, et Volney, dans le Moniteur des 20 et 21 mars, donnaient une publicité retentissante aux suspicions jetées par Aréna et Saliceti contre Paoli.

Le Directoire du département, dans de nombreux appels, s’efforçait de réfuter les calomnies répandues contre Paoli. « Venez, disait-il dans une adresse, venez, citoyens commissaires, et vous verrez le patriotisme et l’ardeur du peuple, vous le verrez Français, non pas parce qu’on offre des emplois, mais parce que les Français sont libres et que les Corses veulent l’être avec eux ».

Les commissaires de la Convention, Delcher, Lacombe Saint-Michel, Saliceti, arrivés à Toulon le 2 mars, furent retenus par le mauvais temps au Golfe Juan jusqu’au 31 mars ; ils débaquèrent à Saint-Florent le 5 avril, et, le 6 avril, ils étaient rendus à Bastia ; ils furent l’objet d’ovations enthousiastes, et accompagnés jusqu’à leur demeure aux cris de : « Vive la République ! ».

Ils étaient fêtés, entourés, circonvenus, par les ennemis avérés de Paoli, les Bonaparte, les Pompéi, les Giubega, les Galeazzini, les Massoni et le haineux Aréna.

La confusion était extrême, l’anxiété grande dans l’île. Les ennemis de Paoli, aveuglés par l’esprit de parti, affirmaient que le vieux patriote voulait livrer la Corse à l’Angleterre ; ses fidèles et dévoués partisans, au contraire, se plaignaient que les commissaires de la Convention fussent venus en Corse provoquer des troubles et désordres.

Or, ceux-ci s’appliquaient à faire la conciliation. Le 10 avril, ils adressaient une circulaire aux Corses pour les engager à faire cause commune avec le peuple français, attaqué dans sa liberté par « tous les despotes couronnés de l’Europe ».

Saliceti espérait qu’on pourrait s’entendre avec Paoli, qui était victime, à cause de son grand âge, des intrigues de son entourage, entre autres du procureur général syndic Pozzo-di-Borgo ; celui-ci n’avait délégué personne pour recevoir les commissaires de la Convention, et il paraissait méconnaître leur autorité. Il eut une entrevue avec Paoli à Corté, le 14 avril ; il le conjura de se rendre à Bastia pour travailler, d’un commun accord, à la défense de la Corse et à l’apaisement du pays. Paoli, gagné par la chaude affection que lui témoignait le rusé Saliceti, promit de se rendre à son invitation dès que sa santé le lui permettrait.

Sur ces entrefaites, le 17 avril, les Commissaires de la Convention recevaient par un courrier extraordinaire une nouvelle qui les jetait dans la consternation. Par décret du 2 avril, Paoli, et Pozzo-di-Borgo étaient décrétés d’accusation et traduits à la barre de la Convention ; ils devaient s’assurer de leurs personnes par tous les moyens possibles.

Dès qu’on eut connaissance du décret de la Convention, la surprise, la colère et l’indignation furent extrêmes en Corse ; les sociétés populaires, les municipalités adressèrent des appels à la Convention pour protester contre cet « acte foudroyant » qui atteignait un homme qui avait jusque là « joui de l’estime de la Patrie et de celle de l’Europe entière ».

A Ajaccio, où le décret de la Convention était connu officieusement le 21 avril, le capitaine Bonaparte partageait l’émotion générale, et il rédigeait une adresse à la Convention pour la prier de rapporter, en ce qui concernait Paoli, le décret du 2 avril ; certes, il avait applaudi aux attaques contre Paoli, parce qu’elles étaient destinées à ruiner le crédit de ses ennemis personnels, les Pozzo-di-Borgo, les Peraldi, les Colonna-Césari, tous les familiers, du grand homme, mais ordonner au Père de la Patrie, à un vieillard septuagénaire, accablé d’infirmités, de comparaître à la barre de la Convention, comme un « scélérat conspirateur », ou un « coupable ambitieux » c’était une criminelle folie.

Il adressait d’autre part, une pétition à la municipalité pour l’engager à rallier tous les citoyens d’Ajaccio dans une même pensée d’union envers la France ; mais la municipalité refusa d’organiser la manifestation patriotique qu’il sollicitait.

On se méfiait des Bonaparte, notés comme des adhérents de Saliceti, et des ennemis irréductibles de Peraldi et Pozzo-di-Borgo, les représentants de Paoli à Ajaccio. Depuis quelques jours, d’étranges soupçons pesaient sur le capitaine Bonaparte qui se livrait à des études mystérieuses sur le Golfe d’Ajaccio. On l’accusait de tramer une conspiration pour s’emparer de la Citadelle et en chasser les gardes civiques dévoués à Paoli, qu’on venait d’y établir. Ayant voulu se rendre aux îles Sanguinaires pour inspecter la tour de la Parata, on le prévint secrètement, chemin faisant, que des sicaires étaient postés le long de la route pour l’assassiner. Il dut retourner sur ses pas. Les soupçons des Peraldi et des Pozzo ameutaient contre lui la population ; son séjour à Ajaccio n’étant plus tenable, il prit le parti de se rendre à Bastia.

Le 3 mai, il se mit en route, accompagné de Santo Bonelli, dit Santo Ricci, un des dévous partisans de Bocognano. Arrivé à Corté, son parent Arrighi le prévint que le Directoire du département avait intercepté une lettre de Lucien Bonaparte dans laquelle il avouait avoir provoqué le décret du 2 avril contre Paoli et Pozzo et qu’on ne manquerait pas de l’arrêter, si sa présence en ville était connue ; il rebroussa chemin ; arrivé à Bocognano, le 4 mai, il passa la nuit chez un de ses parents Tusoli, au hameau de Poggiolo ; le 5 mai, les Morelli, informés de la présence du capitaine Bonaparte à Corsacci, où il avait donné rendez-vous à Santo-Ricci, le mirent en état d’arrestation ; Santo Ricci et Vizzavona, soutenus par de nombreux parents en armes, le délivrèrent des mains des paolistes ; Santo Ricci et Bonaparte firent halte à Tavera, chez Mancini ; le soir, ils reçurent l’hospitalité chez Poggioli, maire d’Ucciani ; le lendemain soir, 6 mai, à la nuit tombante,, Bonaparte se faufilait, furtivement, dans la maison de son parent Jean-Jérôme Levie qui habitait le faubourg, le Borgo ; l’arrivée de Bonaparte avait transpiré en ville ; le 8 mai il y eut une alerte ; des gendarmes vinrent enquêter si Bonaparte n’était pas caché dans la maison Lévie ; dans la nuit du 9 mai, il s’embarqua sur la gondole du patron Ucciani, et, le lendemain, il débarquait à Macinaggio. De là, il allait rejoindre à Bastia les commissaires de la Convention.

Le conflit entre Paoli et les commissaires de la Convention paraissait inévitable. Des troubles, des désordres, se produisaient en Balagne et à Cervione ; le Directoire du département laissait brûler et saccager les demeures et propriétés des adversaires de Paoli.

Les commissaires de la Convention répondirent à ces tentatives d’émeute par la suspension du Conseil Général et du Directoire du département, la révocation de Léonetti, colonel de gendarmerie, la dissolution des quatre bataillons de volontaires nationaux.

Cependant Paoli, effrayé de la tournure grave que prenaient les événements, voulut tenter un dernier appel à la conciliation ; il demandait aux commissaires de la Convention, le 15 mai, le renvoi de Saliceti qui était en Corse « pour se faire un parti », qui « avait la maladie insensée de vouloir être le gouverneur de la Corse. » ; il les prévenait que Saliceti les tenait dans « l’ignorance des faits », qu’il les faisait entourer « du petit nombre de personnes intéressées à le tromper », les « Bonaparte, les Pompéi, et autres de cette trempe dont la vile intrigue était suffisamment connue ». Il terminait en leur donnant l’assurance que tout rentrerait dans l’ordre après le départ de Saliceti.

Les commissaires de la Convention ayant dédaigné de répondre, le Conseil Général adopta la convocation d’une Assemblée des Communes à Corté, le 26 mai 1793, afin « d’aviser aux moyens les plus propres pour préserver la Corse de l’anarchie et des désordres dont elle était menacée ».

Les réunions de la Consulte eurent lieu du 26 au 29 mai et les délégués Corses arrêtaient que Saliceti, Delcher et Lacombe Saint-Michel cessaient d’être reconnus comme commissaires de la Convention ; que le Conseil Général et le Procureur Général Syndic étaient maintenus dans leurs fonctions ; que Paoli était invité à veiller au maintien de la sûreté et la tranquillité publiques ; que les députés de la Convention étaient déchus de leurs pouvoirs, et enfin que « le peuple corse prenait sous la sauvegarde de sa bravoure et de sa loyauté la conservation et la défense de son territoire contre toute invasion ennemie et étrangère ». La rupture avec la France était ainsi consommée. A la séance de clôture, l’Assemblée votait, à l’unanimité une motion « infligeant aux individus composant les deux familles Bonaparte et Arena une flétrissure éternelle qui rendit leur nom et leur mémoire détestables aux patriotes du département ».

A Ajaccio, la famille Bonaparte vivait dans les transes. Le 25 mai, Costa, de Bastelica, l’informait qu’un détachement de paolistes se dirigeait vers Ajaccio, et qu’il avait ordre de s’emparer des Bonaparte. Letizia, Fesch, et les enfants, à l’exception de Jérôme et Caroline, escortés par des hommes en armes, quittèrent Ajaccio pendant la nuit et se réfugièrent aux Milelli.

A Bastia, le capitaine Bonaparte avait proposé aux commissaires de la Convention une expédition pour délivrer Ajaccio qui était au pouvoir des insurgés. L’escadrille destinée à opérer à Ajaccio appereilla à Bastia dans la nuit du 23 mai ; une forte tempête l’ayant secouée en mer, elle ne peut rentrer dans la golfe d’Ajaccio que le 29 mai ; Bonaparte inquiet sur le sort de sa famille, avait pris les devants sur un chabeck et était allé relâcher à Provenzale ; il débarqua à terre, se mit en communication avec des bergers qui lui annoncèrent que sa famille était en fuite, que sa maison et ses propriétés avaient été saccagées ; il leur demanda de battre la campagne dans tous les sens et de dire à sa mère d’aller le rejoindre à la tour du Capitello.

L’escadrille alla mouiller à la tour de Capitello, les commissaires de la Convention, Saliceti et Lacombe Saint-Michel, qui se trouvaient à bord de la Belette, firent des signes de ralliement aux troupes françaises et aux amis de la France. Personne ne bougea. Dans ces conditions, une attaque devenait inutile.

Le 3 juin, ils donnèrent l’ordre du départ. La famille Bonaparte, l’abbé Coti et quelques autres partisans de la France avaient pris passage sur les frégates françaises.

Les Bonaparte reçurent à Calvi, où ils arrivaient dans la soirée, l’hospitalité la plus affectueuse dans la famille Giubega. Le 10 juin, ils partaient pour la France. Ils se trouvaient dans le dénuement le plus complet.

Le capitaine Bonaparte arriva à Toulon, avec sa famille, le 13 juin 1793.

Il ne devait plus revoir la Corse qu’une seule fois, à son retour d’Egypte.

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

septembre 13, 2007

BONAPARTE, LIEUTENANT-COLONEL DES GARDES NATIONALES DE LA CORSE

Dans le monde il n’y a qu’une alternative : commander ou obéir. On prétend que, pour bien savoir commander, il a fallu d’abord bien savoir obéir. Quelle erreur ! Je n’ai jamais obéi, moi, j’ai toujours commandé.

Le lieutenant Bonaparte arriva à Ajaccio vers la mi-septembre 1791 ; le 15 octobre, il avait la douleur d’assister à la mort, à l’âge de soxante-treize ans, de son grand-oncle, l’archidiacre Lucien, qui avait été pour les siens un véritable père ; il y avait nécessité pour lui, maintenant à rester en Corse. Dans ce but, il écrivit à son parent M. Rossi, maréchal de camp à Bastia, pour solliciter une place d’adjudant-major dans les bataillons de gardes nationales en formation. Sa nomination avait lieu en février 1792 ; mais sa joie fut de courte durée : M. Rossi lui notifia, dans les premiers jours de mars, qu’il ne pouvait plus occuper l’emploi d’adjudant-major auquel il l’avait destiné, parce qu’il était dans l’obligation, ainsi que tous les officiers en activité dans les troupes de lignes qui étaient maintenant employées dans les bataillons de gardes nationales, « de rejoindre son corps le 1er avril au plus tard ». Or, les lieutenants-colonels des bataillons de garde nationales étaient, par exception, dispensés de rentrer dans les régiments. En homme de décision rapide, il résolut, dans l’intérêt de sa famille, de se faire élire, coûte que coûte, un des lieutenants-colonels du bataillon qui avait pris garnison à Ajaccio le 1er mars.

Après le retrait des candidatures Pietrino Cunéo et Ludovic Ornano, les candidats en présence étaient Mathieu Pozzo-di-Borgo et Jean Peraldi, frères des députés à la Législative ; le lieutenant Bonaparte et Quenza, frère d’un membre de l’administration départementale.

Bonaparte s’allia à Quenza ; il lui laissait, en cas de succès, le commandement du bataillon et se reservait l’emploi de lieutenant-colonel en second.

Les trois délégués du département chargés de procéder aux élections, arrivèrent à Ajaccio dans la soirée du 30 mars. Il n’y avait en ville que de mauvaises auberges. Un des commissaires, Grimaldi, descendit chez son parent Fesch ; le second, Quenza, le frère du candidat avait été reçu par Ramolino, un parent de Letizia ; le troisième, Murati, avait été accaparé par Jean Peraldi, à son entrée en ville.

Grimaldi et Quenza étaient favorables au parti Bonaparte ; Murati devenait suspect, par suite de son séjour chez les adversaires. Or, de l’attitude des commissaires, de leurs préférences envers un candidat, dépendait l’issue de l’élection, car l’effet moral aurait été décisif sur les douteux qui attendaient la dernière heure pour se prononcer.

Dans la journée du 31, Bonaparte fut nerveux et inquiet. Pour sûr, confiait-il à quelques-uns de ses dévoués partisans, Murati, un de ses bons amis, avait été séquestré par les Peraldi ! Ne devait-on pas le délivrer ?

A la nuit tombante, trois montagnards, armés de pied en cape, se rendirent chez Peraldi, demandèrent à parler à Murati, et le contraignirent à les suivre, malgré les protestations de Peraldi, chez Bonaparte.

Le lendemain, les gardes nationaux s’assemblèrent à l’église Saint-François. Les commissaires avait pris un arrêté, dans la matinée, disant que les électeurs en armes n’auraient pas été admis dans la salle du vote. Dans les deux partis, on observa, en apparence, l’arrêté, mais chaque électeur avait dissimulé des armes sous ses vêtements.

Mathieu Pozzo-di-Borgo monta à la tribune. Il flétrit en termes violents, l’acte de brigandage commis la veille, qui entachait de nullité les opérations électorales. Lorsqu’il voulut passer aux instigateurs de cette manoeuvre, les partisans de Bonaparte, après avoir essayé vainement d’étouffer sa voix, le saisirent par les jambes, l’arrachèrent de la tribune, l’expulsèrent de la la salle.

Désormais la lutte n’était plus douteuse. Le calme se rétablit et on procéda aux élections. Quenza fut élu lieutenant-colonel en premier du deuxième bataillon de volontaires nationaux, Bonaparte Lieutenant-colonel en second.

Leurs amis se partagèrent les emplois de capitaines, lieutenants et sous-officiers.

Le 2 avril 1792, le 2e bataillon de gardes nationales, autrement dit le bataillon Quenza-Bonaparte était passé en revue par M. le colonel Maillard, du 42e de ligne.

En prenant le commandement effectif du bataillon, puisque Quenza était dépourvu de connaissances militaires, Bonaparte rédigea aussitôt, en quelques articles concis, « un règlement pour la police et le service » de ses hommes.

La lutte de ces derniers jours avait accentué la division intestine qui existait entre les ajacciens les habitants de l’intérieur. Les ajacciens traitaient dédaigneusement les gardes nationaux de paysans, c’est-à-dire de rustres.

D’autre part, la question religieuse passionnait l’opinion publique ; le bas peuple et les bonnes femmes étaient pour les pères capucins d’Ajaccio qui venaient d’être expulsés ; les patriotes, et en particulier les gardes nationaux, étaient pour les prêtres constitutionnels.

Le dimanche de Pâques, 8 avril, à la suite d’une dispute entre deux jeunes gens qui jouaient aux quilles, un conflit sanglant se produisit entre la population et les gardes nationaux ; le 8 avril, un garde national était blessé grièvement, et le lieutenant Rocca della Serra tué ; le lendemain, les gardes nationaux tuaient une veuve, une fillette de treize ans, blessaient mortellement l’abbé Peraldi, neveu du député à la Législative, blessaient à la cuisse le commissaire du roi Grandin, et, à la main Mlle Apostoline Comnène. Les troubles se prolongèrent jusqu’au 12 avril.

Au cours de ces événements tragiques, Bonaparte avait gardé l’esprit alerte, lucide. Il réussit à imposer à la municipalité d’Ajaccio une convention qui sauvegardait la dignité de ses hommes.

La présence des garde nationaux étant devenue impossible à Ajaccio, le bataillon Quenza-Bonaparte reçut l’ordre de se rendre à Corté. Paoli, qu’il était allé voir à Monticello, en vue d’un commandement dans les compagnies de volontaires qu’on allait lever, s’était montré très réservé ; du moment qu’il n’y avait plus rien à faire en Corse, il résolut de se rendre à Paris pour obtenir sa réintégration dan son régiment.

Bonaparte arriva à Paris le 28 mai. Il descendit à l’Hôtel des Patriotes hollandais, rue Royale, où logeaient les députés corses Pozzo-di-Borgo, Leonetti, et Peraldi, avec le dessein arrêté de circonvenir Pozzo et Peraldi, de regagner leur amitié, ou, tout au moins, d’atténuer leur hostilité.

Il avait quitté Valence, en 1791, le cerveau saturé de lectures, réfractaire déjà aux influences d’autrui, et ayant un esprit clair, organisé à ne recevoir de leçons que des faits, des observations directes sur la vie ; depuis il s’était mêlé à la foule ; il avait assisté à des élections, toisé les grands meneurs de la politique corse ; il avait vu les manoeuvres employées, la ruse, la force pour triompher, apprécié le rôle de l’argent dans le maniement des hommes, mesuré l’intensité des passions qui les mènent ; il avait observé Paoli, un héros, en qui s’alliaient la subtilité, la prudence, la fermeté, sous le déguisement d’une bienveillance inaltérable, d’un patriotisme éclairé ; et on n’était jamais sûr de pénétrer le fin fond de sa pensée ; il avait alors compris, ainsi qu’il l’écrivait à Pozzo en 1790, que les théories des philosophes doivent fléchir et s’adapter aux nécessités de la vie ; les élections de lieutenant-colonel et les troubles de Pâques avaient hâté son apprentissage des hommes ; on ne se dirigeait pas dans la vie comme une force abstraite mais, si on voulait réussir, on avait des intérêts à ménager, des passions à flatter, des ruses d’adversaires à déjouer ; en un mot, on devait rester maître de soi, réprimer la fougue de son tempérament, comprimer les élans de la franchise, tout subordonner à la froide raison. Maintenant, à vingt-trois ans, tout enthousiasme irréfléchi était éteint en lui ; il calculait ses actes avec prudence, saisissait d’un esprit délié, l’écheveau embrouillé d’une combinazione, se pliait au gré des circonstances ; mais il avait gardé de la fougue initiale de son tempérament, la décision prompte, le coup d’oeil rapide et d’ensemble. La forme de ses lettres elle-même se modifiait ; sa phrase acquérait de la concision, se débarrassait de toutes les superfluités du style.

Bonaparte comprit, à l’accueil poli, mais froid, de Pozzo qu’il n’avait pas à compter sur son concours ; il apprit d’autre part, que Peraldi avait manifesté l’intention de se rendre expressément au bureau de l’artillerie pour déposer une plainte sur le rôle qu’il avait joué à Ajaccio. Pour paralyser l’action de Peraldi, il rendit visite à Barthélemy Arena, gagna sa confiance ; Arena était le seul député corse affilié aux Jacobins ; il pouvait donc disposer d’un grand crédit auprès du Ministère.

Il n’était bruit à Paris que d’une contre-révolution militaire. Bonaparte, l’esprit perpétuellement en éveil, lisait les feuilles publiques, suivait les événements d’un oeil clairvoyant, mais restait réfractaire à l’ambiance des passions déchaînées, dominé surtout par le besoin d’éclaircir, de comprendre le comment et le pourquoi des choses.

Il assista, en observateur lucide, à la Journée du 20 juin et à celle du 10 août.

Le 10 juillet, le Minsitre de la Guerre lui annonçait qu’il était réintégré dans on régiment avec le grade de capitaine, et il exprima le désir « qu’il abandonnât la garde nationale pour se rendre à son régiment ». Or, le 10 août, M. d’Ablancourt, ministre de la guerre, avait été renversé sans avoir signé le brevet de capitaine de Bonaparte ; celui-ci renouvela avec insistance les démarches dans les bureaux, et enfin, le 30 août, Servan, le nouveau ministre de la guerre, lui délivrait, à la date du 6 février (jour légal de sa nommination à l’ancienneté), son brevet de capitaine au 4e d’artillerie, avec rappel de solde ainsi que l’ordre en avait été donné, le 10 juillet.

Par décret du 7 août, suivi d’un article additionnel du 16, la Législative avait voté la suppression de la maison Saint-Louis ; il était donc de toute urgence pour Bonaparte qu’il rentrât en Corse pour y conduire sa soeur Marianna. Dans le courant de septembre, il arrivait à Marseille, ; comme il n’y avait aucun bateau en partance pour Ajaccio, il se rendait à Toulon, y apprenait l’abolition de la Royauté et la proclamation dela République, par décret du 21 septembre ; dans les premiers jours d’octobre, il débarquait à Ajaccio.

Son arrivée causa un événement en ville ; ses adversaires avaient escomptés sa comparution devant une cour martiale, et il rentrait à Ajaccio, à l’âge de vingt-trois ans, avec le grade capitaine. Ses partisans lui écrivaient pour lui exprimer « le vif désir qu’ils avaient de l’embrasser » ; les officiers de son bataillon lui faisaient part que tout allait à l’abandon ; il répondait que « dorénavant il serait là et que tout marcherait comme il faudrait ».

La situation de la Corse était critique. Le Directoire du département, composé en majeure partie, de jeunes gens inexpérimentés, avait accumulé les fautes, désorganisé les services administratifs.

Paoli, qui, il y a un an, était l’idole des Corse, avait fait de nombreux mécontents. Les frères Arena sapaient vigoureusement son autorité ; les Bonaparte, irrités de l’échec subi par Joseph aux élections des députés à la Convention qui avaient eu lieu du 17 au 22 septembre, plus irrités encore de la désignation, fin décembre 1792, de Pozzo-di-Borgo comme procureur général syndic du Département, avaient noué des intelligences avec Saliceti, qui visait à supplanter Paoli.

Sur les ordres du Conseil exécutif, Paoli, nommé le 11 septembre, commandant en chef de la 23e division militaire, faisait pousser activement, depuis le mois d’octobre, l’organisation d’une expédition contre la Sardaigne ; le bataillon Quenza-Bonaparte devait opérer une diversion à la Maddalena tandis qu’une attaquz serait dirigée contre Cagliari ; l’attaque de Cagliari, commandée par l’amiral Truguet (15-26 février 1793) et la contre-attaque de la Maddalena, commandée par Colonna-Césari (22-26 février 1793) échouèrent piteusement ; les troupes de débarquement étaient composées de volontaires marseillais, pour la plupart des gamins de quinze à seize ans, qui n’avaient jamais vu le feu ; ils furent pris d’une terreur panique dès les premiers engagements. Le capitaine Bonaparte qui commandait en chef l’artillerie à la Maddalena dut abandoner un mortier au pouvoir de l’ennemi.

Le 2 mars, Bonaparte envoyait au Ministre de la Guerre une protestation au sujet de « l’abandon » de la Madeleine. Après quatre jours de lutte, disait-il, où l’artillerie avait incendié un chantier de bois, écrasé quatre-vingt maisons, démonté l’artillerie ennemie, alors que les volontaires occupaient un « poste avantageux », ils recevaient l’ordre de Colonna-Césari de se « retirer promptement », ce qu’ils firent le coeur rempli de « confusion et de douleur ».

Il terminait en ces termes : « Voilà le récit fidèle, citoyen ministre, de cette honteuse expédition. Nous avons fait notre devoir et les intérêts comme la gloire de la République exigent que l’on recherche et l’on punisse les lâches et traîtres qui nous ont fait échouer ».

Quelques jours après, il était rentré à Ajaccio.

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

septembre 11, 2007

LE LIEUTENANT BONAPARTE A AUXONNE ET A VALENCE

Je crois l’amour nuisible à la société, au bonheur individuel des hommes. Enfin, je crois que l’amour fait plus de mal que de bien.

En arrivant à Auxonne, le premier soin de Bonaparte fut de publier sa Lettre à Buttafoco. Il traita avec M. Joly, imprimeur à Dôle ; le tirage de sa brochure qui avait été fixé à cent exemplaires était terminée le 15 mars. Le lendemain, il l’expédiait au Club patriotique d’Ajaccio et il en adressait quelques exemplaires à Paoli. Le 2 avril, Paoli accusait réception de son envoi au lieutenant Bonaparte. Il se méfiait du zèle intempestif de son fougueux apologiste et lui conseillait la mesure, la modération : « Ne vous donnez pas la peine, lui écrivait-il, de démentir les impostures de Buttafoco ; cet homme ne peut avoir de crédit auprès d’un peuple qui a toujours estimé l’honneur et qui maintenant a recouvré sa liberté ». Il écrivait au surplus, à Joseph, que la brochure de son frère « aurait fait plus grande impression si elle avait dit moins et elle avait montré moins de partialité ».

Le lieutenant avait amené avec lui à Auxonne son frère Louis dont il dirigeait l’éducation en vue de le faire entrer dans l’artillerie. Il avait repris ses études de garçon studieux ; il lisait de nombreux ouvrages d’histoire, en tirait d’abondantes notes ; il était recherché dans les salons libéraux d’Auxonne pour la crânerie et la véhémence de ses idées révolutionnaires.

Le 1er juin 1791, il était nommé lieutenant en premier au 4e régiment de Valence. Sa solde était augmentée d’environ deux cents livres. Le 14 juin, il partait pour sa nouvelle garnison.

A valence, Bonaparte fut heureux de retrouver son logement chez Mlle Bou, et il pris pension, comme autrefois, à l’hôtel des Trois pigeons où se réunissaient messieurs les officiers.

A peine arrivé, il se fit admettre, avec d’autres camarades, à la société des Amis de la Constitution. Le soir même, il prononça un discours vibrant qui lui valut d’unanimes applaudissements. On le nomma secrétaire.

Les événements le tenaient surexcité. On parlait, en termes vagues, d’un vaste complot organisé à l’étranger par les émigrés pour étouffer, de concert avec les grandes puissances européennes, la Révolution. Des désertions en masse se produisaient dans l’armée.

Le lieutenant Bonaparte se montrait assidu à la Société des Amis de la Constitution, se mêlait aux agitations de la rue, sans cesser d’être avide de savoir. Il prolongeait souvent la veillée, une fois rentrée dans sa chambre, à lire avec voracité ou à écrire pour atténuer son violent désir d’action.

A la suite de l’évasion du roi, le 3 juillet 1791, après avoir signé, par écrit, le 6 juillet, le Serment civique, il le réitéra, le 14 juillet, au Champs de Mars de Valence, tandis que beaucoup d’officiers préféraient émigrer plutôt que de violer la foi en leur roi.

L’inaction l’énervait ; son esprit était enfiévré par des bouillonnements de pensées. Depuis des mois, il avait concentré ses méditations sur le sujet de concours proposé, en 1790, par l’Académie de Lyon, sur les vérités et les sentiments à inculquer aux hommes pour les rendre heureux. Précisément, les limites fixées par ce concours allaient expirer fin août ; il se mit à relire le discours de Rousseau sur l’inégalité, afin de rafraîchir les idées sur sa conception du bonheur ; mais il n’était plus le petit jeune homme candide, enthousiaste, du premier séjour à Valence ; il avait démonté le mécanisme, comparé les civilisations des peuples anciens et modernes ; il avait promené son regard sur la vie, pénétré au fond de l’âme des hommes, scruté les passions qui les font agir ; son esprit avait mûri, il s’était enrichi de faits, d’observations directes ; il relisait donc Rousseau, mais il le relisait avec un esprit indépendant ; en reproduisant sur son cahier de notes les idées de Rousseau qui l’avaient frappé, il griffonnait en marge : Je ne crois pas cela, je ne crois rien de tout ceci, et, à la fin , exaspéré par les sophismes du philosophe genevois, il écrivait d’un trait une dissertation intitulée : Mes réflexions sur l’état de la nature ».

Puis, tout plein de son sujet, il commençait la rédaction de son mémoire, remplissait, d’abondance, plus de soixante feuillets in-folio. Il y mettait sa sensibilité frémissante, ses rêveries tumultueuses, ses idées sur l »homme et la Société, montrait son âme à nu, débordante de passion. Sa pensée commençait à s’affranchir de l’influence de ses maîtres ; sa forme restait encore hésitante, n’était qu’une pâle imitation de Rousseau et de l’abbé Raynal qui l’avaient saturé de leur jargon littéraire ; cependant sous les oripeaux, la phraséologie creuse de l’abbé Raynal, la mémoire de Bonaparte laissait entrevoir un esprit logique, vigoureux, ayant des idées nettes sur les grands problèmes de l’humanité, un fervent admirateur de Paoli, convaincu, comme les Corses d’autrefois, que la liberté et le patriotisme devaient être le fondement des sociétés.

Dans le feu du travail, il avait eu connaissance du décret du 12 août qui ordonnait la levée, en Corse, de quatre bataillons de gardes nationales. Son mémoire achevé, expédié, il éprouva le désir de se trouver au milieu de ses compatriotes où il pourrait obtenir, à l’exemple de quelques-uns de ses camarades, un grade élevé dans les nouveaux bataillons.

Grâce au bienveillant appui de M. le baron du Teil, maréchal de camp et inspecteur d’artillerie, il put obtenir une permission de trois mois avec solde. Dans les premiers jours de septembre, il se mit en route pour la Corse avec son frère Louis.

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

septembre 10, 2007

BONAPARTE MELE AU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE EN CORSE

Il est plus facile d’arrêter de parler politique de que de modérer.

Dès les premiers mouvements révolutionnaires, MM. le comte de Buttafoco et l’abbé Peretti, députés corses pour la noblesse et le clergé aux Etats-Généraux, écrivaient à leurs partisans pour leur recommander le calme et la modération ; ils affirmaient que l’ordre n’allait pas tarder à renaître ; les deux députés du tiers, MM. Saliceti et Colonna-Cesari, au contraire, pressaient leurs amis de s’emparer du pouvoir, de donner autorité pleine et entière aux municipalités, de former des milices nationales, comme cela se faisait partout en France.

Le lieutenant Bonaparte, à peine arrivé à Ajaccio, prit l’initiative de la formation d’un Comité Patriote de trente-six membres ; il se montrait enthousiaste de « l’heureuse révolution qui avait rendu l’homme à ses droits » et dénonçait les fonctionnaires français qui avaient maintenu pendant « vingt ans les Corses dans l’esclavage ».

La formation des milices nationales, à laquelle s’étaient montrés hostiles Buttafoco et l’abbé Peretti, occasionna un grand tumulte, le 30 octobre, à Ajaccio, des troubles sanglants, le 5 novembre, à Bastia ; une délégation du Comité Patriotique de Bastia se rendait à Paris, faisait connaître qu’aucun décret de l’Assemblée nationale n’avait été publié jusqu’à ce jour en Corse ; dans sa séance du 30 novembre 1789, l’Assemblée déclarait que la Corse faisait partie de l’Empire français », et votait ensuite un décret d’amnistie en faveur des « Corses qui, après avoir combattu pour la Liberté, s’étaient expatriés par l’effet et la suite de la conquête de leur île ».

Le grand proscrit corse, Pascal Paoli, arrivait à Paris le 3 avil 1790 ; il était reçu par Mirabeau et Lafayette comme un « héros et un martyr de la Liberté », il était présenté au Ministre de la guerre, au Roi, à la Cour, et il était l’objet d’une réception enthousiaste à la société les Amis de la Constitution, présidée par Robespierre.

Des conflits violents se produisaient en Corse entre les royalistes et les révolutionnaires ; le 18 avril 1790, le comte de Rully, colonel du Maine, était assassiné à Bastia ; le 25 juin, MM. de Cadenol, ingénieur des ponts et chaussées, et Raquine, juge royal, Lajaille, directeur de l’artillerie, Descamps, directeur de l’hôpital militaire « fauteurs de l’aristocratie », qui « parlaient et agissaient contre la Constitution », étaient mis en état d’arrestation par la municipalité d’Ajaccio ; ce coup de force avait été exécuté par le lieutenant Bonaparte ; son âme débordait d’enthousiasme pour la liberté, pour Paoli, sa plus haute personnification en Corse, et il se sentait disposé à tout oser pour assurer le triomphe des idées nouvelles.

Pascal Paoli débarquait à bastia le 17 juillet 1790 ; le lieutenant Bonaparte alla lui présenter ses hommages ; dans la nouvelle organisation administrative, son frère Joseph était élu, le 12 octobre, président du directoire du district d’Ajaccio.

Le congé du lieutenant Bonaparte, qui avait été prorogé de quatre mois et demi en avril 1790, venait à expiration à la fin de novembre, et il n’attendait « qu’un vent favorable pour s’embarquer » ; sur ces entrefaites, on apprenait, par le Moniteur que, dans la séance du 6 novembre, Buttafoco avait prononcé une violente diatribe contre Paoli et ses sectateurs « des hommes audacieux qui se couvraient du masque du bien public » pour répandre les « impostures », « emprisonner les citoyens », « mettre leur volonté à la place des décrets de l’Assemblée ».

Le « Club Patriotique » d’Ajaccio, qui était affilié aux Jacobins de Paris, donnait mission au lieutenant Bonaparte, dans sa séance du 6 janvier 1791, de stigmatiser dan un écrit « les infâmes calomnies » de Buttafoco.

Le lieutenant Bonaparte terminait son travail le 23 janvier. Il en donnait lecture dans la séance du soir ; c’était intitulé : Lettre de M. Bonaparte à M. Buttafoco, député de la Corse à l’Assemblée nationale.

Bien qu’il se fut promis de raisonner avec « flegme », il rééditait toutes les basses calomnies des Paolistes contre Buttafoco ; il le traitait de « vendu », de « lâche », de « traître », d' »égoïste ».

Ces violences sans mesure charmèrent les membres du Comité patriotique qui votaient l’impression de l’ouvrage parce que l’auteur, suivant les termes du président Masseria « avait dévoilé avec autant de finesse que de force et de vérité « les infâmes calomnies de Buttafoco ».

Le lendemain, Bonaparte partait pour son régiment.

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

septembre 9, 2007

BONAPARTE, LIEUTENANT D’ARTILLERIE

Quand j’avais l’honneur d’être lieutenant en second, je déjeunais avec du pain sec, mais je vérouillais ma porte sur ma pauvreté.

Séjours à Valence, en Corse, à Auxonne

Bonaparte était rendu à Valence dans les premier jours de novembre 1785. Il avait un billet de logement pour Mlle Bou qui demeurait à l’angle de la Grand’Rue et de la rue du Croissant. Il prit pension à l’Hôtel des Trois Pigeons où se réunissaient MM. les lieutenants.

Durant les premiers mois de son séjour à Valence, Bonaparte fut absorbé par l’apprentissage de son métier d’artilleur. Sur la recommandation de Monseigneur de Marbeuf, il avait été reçu chez Monseigneur de Tardivon, abbé de Saint-Ruff, où se réunissait la haute société valentinoise ; il fut ainsi admis dans l’intimité de Mlle du Colombier, de Mlle de Laurencin et de Mlle de Saint-Germain.

Mais le jeune Bonaparte était tourmenté par un besoin d’activité. M. Aurel, libraire, tenait un cabinet de lecture au rez-de-chaussée de son logement. Il se mit à lire fièvreusement ; Joseph lui avait envoyé des ouvrages sur la Corse ; il prit connaissance de de Boswell et de nombreux mémoires écrits par les Français au moment de la conquête de l’île. Sa sympathie allait d’un élan vers les écrivains qui parlaient de la Corse avec admiration : l’abbée Raynal et Jean-Jacques Rousseau.

Rousseau l’enivrait de sa corrosive éloquence, Rousseau marquait sur son esprit l’empreinte de son âme inquiète. D’ailleurs, n’y avait-il pas d’affinités entre eux ? Les majestueuses montagnes suisses de Rousseau n’avaient-elles pas une étroite parenté avec ses montagnes corses ? Comme Rousseau, n’avait-il pas palpité, son âme ne s’était-elle pas éclose à la lecture de Plutarque ? N’avait-il pas, aussi, comme lui, « cet esprit libre et républicain, ce caractère indomptable et fier, impatient de joug et de servitude », que Rousseau indique dans ses Confessions ?

Ainsi le lieutenant Bonaparte passait les loisirs que lui laissait son service militaire dans la méditation et le rêve. Ses méditations et ses rêves, étaient circonscrits, par inclination d’âme, à la patrie, aux institutions des peuples et des gouvernements.

Le 1er septembre 1786, il partait en congés de semestre pour Ajaccio.

Il arriva dans sa ville natale le 15 septembre, « après une absence de sa patrie de sept ans, neuf mois, et âgé de dix-sept ans un mois », ainsi qu’il l’a consigné lui-même dans une note intime de jeunesse.

Sa grande joie était de faire des excursions dans les environs d’Ajaccio. Son passé d’enfant revivait à son esprit. A l’exemple de Rousseau, il goûtait le charme, le « sentiment » de la nature. Ses habitudes étaient restées celle d’un « jeune homme appliqué et studieux » ; il avait apporté à Ajaccio une caisse de livres qui était de bien plus grandes dimensions que celles contenant ses effets.

Les intérêts de la famille faisait l’objet de sa constante sollicitude. Sa mère était créancière de 3.050 livres envers l’Etat pour la pépinière de mûriers et, en mai 1786, l’Administration avait résilié son contrat avec la veuve Bonaparte et cessé toute avance. Il adressa une requête à l’intendant M. de la Guillaumye, qui fit preuve de mauvais vouloir. La solution de l’affaire de la pépinière réclamait sa présence en Corse. Le 21 avril 1787 il demandait et obtenait un congé de cinq mois et demi, pour raison de santé, avec appointements, puis, en septembre, une prolongation de six mois sans appointements, à compter du 1er septembre 1787. Le 12 septembre il s’embarquait pour Paris avec l’idée arrêtée d’exposer l’affaire de la pépinière à M. le Contrôleur général lui-même et tâcher d’en obtenir la liquidation, une bonne fois pour toutes.

Mais au contrôle il n’existait aucune pièce relative à la pépinière d’Ajaccio. Le 1er janvier 1788 il était retour à Ajaccio ; il se rendit à Bastia, demanda une audience à M de barrin, commandant en chef de la Corse, puis à M. de la Guillaumye, mais il ne put obtenir que de vagues promesses tant pour l’affaire de la pépinière que pour celle du dessèchement des Salines.

Le 1er juin 1788, à l’expiration de son congé, il se mettait en route pour Auxonne, la nouvelle garnison de son régiment.

Pendant son séjour à Auxonne, d’une durée de plus d’un an, le lieutenant Bonaparte fait preuve d’une très grande activité cérébrale ; il suit avec une assiduité exemplaire les cours de l’école d’artillerie d’Auxonne, placé sous la direction de M. le baron du Teil, maréchal de camp, attire sur lui l’attention de ses professeurs, et, à la clôture du Cours de pratique, en septembre 1788, il se remet avec ardeur à ses études favorites. Il lit, la plume à la main, de nombreux livres d’histoire, ancienne, anglaise, histoire de France, histoire des arabes, histoire de Prusse, etc… , se préoccupe d’en dégager des faits précis, significatifs, s’exprimant par des chiffres ; il écrit deux nouvelles historiques, le Comte d’Essex, tirée de l’histoire d’Angleterre, le Masque Prophète, tirée de l’histoire des Arabes, et trace, sous forme de lettres, une esquisse de l’histoire de la Corse.

Le 5 mai 1789, les Etats-Généraux se réunissaient à Versailles. Une grande agitation se produisait dans le pays. Le moment propice lui semblait venu de faire paraître ses Lettres sur la Corse, d’éclairer M. Necker, le ministre philosophe, sur l’état lamentable de l’île, de « noircir du pinceau de l’infamie » la « cohorte d’employés français » qui administrait l’île.

Mais les événements se précipitaient ; le 17 juin, le tiers état s’était séparé des deux autres ordres et s’était constitué en Assemblé nationale ; le 20 juin avait lieu la séance du Jeu de Paume ; le 14 juillet la prise de la Bastille ; le 16, le départ de Paris des princes et seigneurs de la Cour ; le 17, l’acceptation par le roi de la cocarde tricolore.

Les contre-coups de la Révolution se répercutaient, en juillet, à Auxonne. Le lieutenant Bonaparte se demandait si la Corse n’allait pas bénéficier de ce mouvement révolutionnaire, récouvrer même son indépendance !

Le 8 août, il demandait à jouir de son semestre d’hiver, ainsi qu’il y avait droit d’après les règlements ; le 21 août, le Ministre de la guerre lui accordait le congé sollicité ; le lieutenant Bonaparte arrivait à Ajaccio dans les derniers jours de septembre 1789.

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

BONAPARTE ELEVE AU COLLEGE D’AUTUN, A L’ECOLE DE BRIENNE, A L’ECOLE MILITAIRE DE PARIS

De toutes les institutions, la plus importante est l’institution publique. Tout en dépend, le présent et l’avenir.

Napoléon et Joseph entrèrent au collège d’Autun le 1er janvier 1779. Ils furent aussitôt l’objet des taquineries de leurs jeunes camarades. Joseph ne paraissait guère s’en émouvoir, mais le petit Napoléon, les nerfs frémissants, les déconcertait par son impétuosité ; on ne tarda guère à le laisser tranquille.

Le collège d’Autun était dirigé par des séculiers depuis la suppression des Jésuites. Les petits Corses furent confiés à l’Abbé Chardon qui leur donna des leçons de français ; au bout de trois mois, le petit Napoléon avait appris le français de manière à faire librement la conversation et même de petits thèmes et de petites versions.

Le 28 mars 1779, le prince de Montbarey, ministre de la guerre, donnait avis à Charles Bonaparte que son fils était admis à l’école militaire de Brienne. Le petit Napoléon quitta le collège d’Autun le 21 avril. Après un séjour de trois semaines au château de Thoisy-le-Désert qui appartenait au père de son camarade J.-B. de Champeaux, il faisait son entrée au collège de Brienne le 15 mai 1779.

Le personnel enseignant du collège royal de Brienne était composé de religieux Minimes, auxquels étaient adjoints des professeurs laïques pour l’étude des mathématiques, de l’allemand et des arts d’agrément.

Après avoir passé avec satisfaction son examen d’entrée, le jeune Bonaparte fut placé en septième. Il fut un objet de curiosité pour les jeunes nobles qui se trouvaient dans la classe. Son accent corse, sa façon d’estropier les mots français, mettait la classe en gaîté. A l’appel de son nom, ayant prononcé à l’ajaccienne, Nabulioné de Bonaparte, on l’affubla du sobriquet de Paille-au-nez. Comme à Autun, on le plaisanta sur Paoli, sur la conquête de la Corse. Ces innocentes espiègleries l’exaspéraient ; son amour de la Corse s’enfiévrait au choc des persécutions dont il était l’objet. Il se promenait constamment seul, à l’heure des récréations, demeurait étranger à tous les jeux, et sa pensée se reportait avec force vers son pays natal ; le climat froid, humide, de la Champagne, lui causait des malaises. Il éprouvait l’âpre nostalgie du chaud soleil d’Ajaccio, de son ciel pur, de sa mer bleue. Ce n’était qu’un pauvre exilé !

Cependant ce petit garçon taciturne, ombrageux, faisait des progrès rapides.

Aux exercices publics de 1781, il brillait par ses réponses en arithmétique et en géométrie ; l’histoire et la géographie le passionnaient, attiraient sur lui l’attention de ses maîtres ; c’est qu’avec les héros de l’antiquité s’ouvrait au rêve sa pauvre âme comprimée ; dans ces mâles Spartiates, surtout, il reconnaissait des êtres d’énergie et de courage comme il y en avait dans son île. En 1782 il tenait la tête de sa classe en mathématiques ; sur les conseils de M. de Marbeuf, il avait tourné ses études vers la marine ; M. de Keralio, sous-inspecteur des écoles royales, lui avait donné l’assurance qu’à la prochaine inspection il serait désigné soit pour l’école militaire de Paris, soit pour le département de Toulon. L’inspectiond e 1783 fut passée par M. Raynaud des Monts, qui avait remplacé M. de Kéralio ; il ne désigna que deux élèves de Brienne pour passer à l’école de Paris et ils étaient tous deux d’un an plus âgés que Bonaparte qui n’avait que quatre ans de séjour à l’école, au lieu de six exigés par les règlements.

Charles Bonaparte éprouva une vive déception en apprenant que son fils n’avait pas été compris dans la promotion pour l’école de Paris. Il y comptait si fermement qu’il avait mis en pension à Autun, à ses frais, le jeune Lucien, pour être prêt à remplacer Napoléon à Brienne cette année là. Ils e trouvait aux prises avec de graves difficultés d’argent ; il avait obtenu, en 1782, la direction de la pépinière de mûriers créée à Ajaccio ; l’entreprise de desséchement des Salines où devait être établie la pépinière, ne lui avait occasionné que des déboires ; l’affaire Odone traînait en longueur ; sur les conseils de l’intendant, il se bornait à demander « la préférence d’un bail emphythéotiques de la campagne dite des Milelli et de la maison Badine moyennant une légère redevance ». Il menait un train de maison important, surtout aprè avoir recueilli, en 1780, la succession d’un parent de San Miniato, avait cuisinière, nourrice, femme de chambre ; la naissance de Paola-Maria, en 1780, et de Marie-Nunziata (Caroline) en 1782, avaient encore augmenté ses charges. Sa santé au surplus, s’altérait visiblement. Il souffrait de maux d’estomac très violents, suivis, après le repas, de vomissements rebelles.

Charles Bonaparte prit la résolution de se rendre à Paris ; il se mit en route avec sa fille Marie-Anne qui avait été admise, en novembre 1782, à Saint-Cyr, il se rendit directement à Autun, retira Lucien du Collège, et l’emmena avec lui à Brienne où il arriva le 21 juin 1784. Il entretint longuement le petit Napoléon de la Corse, des parents, des amis, des inquiétudes que lui causait Joseph qui, après avoir dirigé son éducation vers l’état ecclésiastique, manifestait le désir de suivre la carrière militaire.

Charles Bonaparte quitta Brienne le 22 juin, se rendit à Versailles, plaça Marie-Anne à Saint-Cyr, consulta sur sa santé, M. de la Sonde, médecin de la Reine, gagna ensuite Paris pour faire agréer Lucien comme élève du roi, à la place de Napoléon, puis, comme l’état de sa santé s’aggravait, il rentra en Corse précipitamment sans avoir eu le temps de repasser par Brienne.

Le jeune Bonaparte qui avait été déçu dans ses espérances pour la marine à l’inspection de 1783, avait maintenant tourné ses études ves l’artillerie. Le sous-inspecteur des écoles, M. Raynaud des Monts arriva à Brienne le 16 septembre 1784. Bonaparte fut interrogé le 22 septembre et il fut jugé digne de passer à l’école de Paris. M. le marquis de Timbrune lui donnait avis, le 22 septembre, que le roi le nommait à une place de cadet-gentilhomme dans la compagnie de cadets-gentilhommes établi à son école ».

Il faisait son entrée à l’école militaire de Paris le 30 octobre 1784. Bonaparte apportait dans ce milieu de jeunes adolescents enthousiastes, qui rêvaient de leurs prochains galons d’officiers, son esprit grave, net, réfléchi, sa susceptibilité de Corse farouche.

Dans le feu du travail, il apprenait que son père venait de mourir à Montpellier, où il était allé consulté des sommités médicales, le 14 février 1785, à peine âgé de trente neuf ans. Sa douleur fut vive et profonde.

Les examens d’artillerie eurent lieu à l’école de Paris du 6 au 12 septembre 1785 ; la liste du concours paraissait à la fin septembre ; la promotion comptait cinquante-huit élèves : Bonaparte fut reçu avec le numéro 42 ; le 28 septembre parurent les promotions qui portaient la date du 1er septembre ; Bonaparte était nommé lieutenant en second au régiment de la Fère-artillerie à Valence, et affecté à la compagnie de bombardiers d’Autume.

Le 3 octobre, il se mettait en route pour Valence.

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

septembre 7, 2007

L’ENFANCE DE NAPOLEON

Je naquis quand la patrie périssait.

Les Corses qui avaient résisté aux invasions des peuples étrangers, Romains, Goths, Vandales, Sarasins, et lutté contre Gênes pendant des siècles pour défendre leur indépendance, qui avaient même réussi, en 1755, à constituer un gouvernement national avec Pascal Paoli, durent subir la loi du plus fort avec les Français qui leur infligèrent une sanglante défaite à Pontenuovo, le 8 mai 1769.

Pendant que les colonnes mobiles parcouraient la Corse pour obtenir le désarmement général des « rebelles », le 15 août 1769, à onze heures du matin, naissait à Ajaccio, dans une modeste maison de la rue Malerba, un enfant qui reçut le prénom de Napoléon, en souvenir d »un oncle de son père, mort à Corté, deux années auparavant. Son père s’appelait Charles Bonaparte, et sa mère Letizia Ramolino. Charles avait vingt-trois ans, Letizia dix-neuf. Ils étaient mariés depuis cinq ans ; le nouveau né était leur quatrième enfant ; d’eux d’entre eux étaient morts en bas-âge.

Charles Bonaparte était un ancien secrétaire du gouvernement de Paoli qui avait pris une part active à la guerre de l’indépendance, et il n’avait consenti à mettre bas les armes qu’à la suite du départ du chef corse. C’était un beau et grand garçon, aimable, spirituel, aimant le luxe et tournant avec facilité le vers italien en des poésies légères. Il appartenait à une des plus notables familles ajacciennes. Un de ses ancêtres, originaire de Sarzane, et issu, prétendait-il, d’une famille patricienne de Florence, avait émigré à Ajaccio au début du XVIème siècle, au moment de la fondation de cette ville par les Génois. Ses descendants y menèrent uniformément, pendant près des deux siècles de leur enracinement en Corse, une existence de petits propriétaires terriens, à peine relevé par une charge de notaire, qu’on se transmettait de père en fils ; ils se montrèrent remuants, actifs, ambitieux, se firent élire, sans interruption, de père en fils, membres du conseil des anciens d’Ajaccio (1) souvent même orateurs (2) auprès du Sénat de Gênes, s’allièrent aux familles marquantes de l’île et se firent reconnaître, par acte authentique le 28 juin 1759, par les Bonaparte de Florence. Aussi voyait-on au XVIIIe siècle leurs armes à l’entrée de leur maison familiale de la rue Malerba, un écusson fendu par deux barres et deux étoiles avec la lettre B. P. , lesquelles armes, surmontées de la couronne de comte, étaient les même que celles des Bonaparte de Florence, qui jouissait du patriciat, et comptait parmi la haute noblesse de Toscane ; aussi bien, enfin, depuis cette époque, orthographiaient-ils leur nom Buonaparte, comme la branche de Toscane.

Letizia Ramolino était la fille unique de Jean-Jérôme Ramolino, chargé des routes et pont de l’île au nom de la République Sérénissime, et d’Angèle-Marie Pietra-Santa, d’une vieille famille corse, qui s’était remariée en secondes noces, en 1757, avec un officier suisse le lieutenant François Fesch, originaire de Bâle, du régiment de Bouard, en garnison à Ajaccio.

Elle s’était montrée ardente patriote, comme toute les femmes corses de l’époque, et malgré sa jeunesse, elle laissait percer dans tous ses actes un esprit viril. A la cessation des hostilités, elle avait refusé un sauf-conduit pour Bastia que lui avait fait parvenir son grand-père, J.-M. Pietrasanta, un des membres du conseil supérieur, s’était réfugiée avec son mari sur les hauteurs du Monte-Rotondo, puis avait entrepris, quoique dans un état de grossesse avancée, le long et rude voyage d’Ajaccio en passant par la province de Vico pour éviter les postes français.

Dans la maison Bonaparte, on était nombreux autour de la table familiale : outre Charles et Letizia, il y avait leur fils Joseph, âgé d’un an, né à Corté l’année précédente, la mère de Charles, Maria-Saveria, l’oncle Lucien, archidiacre à la cathédrale, la nourrice du nouveau né, Camille Carbone, femme d’un marin, Augustin Ilari, et une femme de charge.

Les ressources de la famille Bonaparte, très modestes, se trouvaient considérablement réduites par les dégâts des dernières guerres ; il est vrai qu’elle fondait de grandes espérances sur un procès en litige, la succession Odone qui comprenait le domaine des Milelli avec moulin à huile et bâtiment d’exploitation. Cet Odone était un parent éloigné de Charles ; il était mort sans héritiers et la succession qui lui revenait, prétendait-il de droit, avait été captée par les Jésuites, puis, à l’expulsion de ceux-ci de la Corse, en 1763, confisquée par le Roi.

Charles Bonaparte, avide de parvenir, se plia avec docilité à la conquête française. Pour être en mesure de bénéficier des faveurs du nouveau régime, il s’empressa de se rendre à Pise, se fit recevoir docteur en droit le 3 novembre 1769, et obtint le même jour confirmation de sa noblesse par lettres patentes de l’archevêque de Pise lui accordant l’exercice du titre de noble et de patrice. Admis, par la suite, à faire ses preuves de noblesse devant le Conseil Supérieur de la Corse, celui-ci, par arrêt du 13 septembre 1771, déclara la famille Bonaparte noble de noblesse prouvée au delà de deux cents ans.

La Corse fut érigée en pays d’Etat. Au moment de l’organisation des juridictions de l’île, en mai 1771, Charles Bonaparte fut nommé assesseur civil et criminel à la juridiction d’Ajaccio au traitement de 900 livres.

Letizia accoucha, le 2 juillet 1771, d’une fille qui reçut les prénoms de Marie-Anne. Le petit Napoléon n’avait pas été qu’ondoyé ; on en profita pour baptiser, le 21 juillet, les deux enfants à la fois.

En 1773, les Bonaparte placèrent le petit Napoléon dans une école mixte tenue par des soeurs qui occupaient l’ancien établissement des Jésuites.

A la maison, on était en proie à des embarras d’argent. Charles se liait avec de hauts fonctionnaires français, était toujours en mouvement, tenait à paraître, dépensait au delà de ses revenus. La naissance d’un garçon, Lucien, le 21 mars 1775, puis d’une fillette, le 3 janvier 1777, Marie-Anne, en mémoire d’une autre fillette du même nom, décédée quleques mois auparavant, à l’âge de cinq ans, ne firent qu’aggraver les charges de la famille.

Des factions avaient agité la Corse de 1772 à 1777, suscitées par le Comte de Narbonne, commandant en second à Ajaccio, qui voulait supplanter le Comte de Marbeuf, commandant en chef de l’île.

Charles Bonaparte s’était montré un partisan dévoué de Marbeuf. Celui-ci pour le récompenser de ses bons services, le fit élire, le 2 juin 1777, député à la cour pour la noblesse : Charles sut mettre à profit ses relations avec Marbeuf pour l’intéresser à l’admission d’un de ses fils, de préférence Napoléon, comme boursier dans une école militaire.

Le petit Napoléon, en effet, paraissait mieux destiné à l carrière militaire ; il était d’un tempérament vif, batailleur : on l’appelait Ribulione, le Perturbateur. Malgré les coups, les réprimandes, il persistait à vagabonder au bord de la mer, avec son frère de lait, Ignazio, le fils de sa nourrice, et à prendre part aux querelles des enfants de la vieille ville avec ceux des faubourgs. Il était élevé durement, à la Corse, et il se tenait en relations constantes avec les enfants du peuple, les gamins de son âge. On l’avait placé à l’automne 1777, au collège d’Ajaccio, dans une classe de l’abbé Recco.

L’amitié de Charles et du Comte de Marbeuf s’était ressérée. Marbeuf était reçu chez les Bonaparte, où il était l’objet d’attentions délicates lorsqu’il passait par Ajaccio pour se rendre à son marquisat de Cargèse. Quand, le 2 septembre 1778, Letizia accoucha d’un garçon qui reçut le prénom de Louis, le comte de Marbeuf et Mme de Boucheporn, la femme de l’intendant, acceptèrent de tenir le nouveau-né sur les fonds baptismaux.

Le petit Napoléon, n’avait fait jusqu’ici que des études en italien. D’après les nouvelles reçues du ministère de la guerre, sa nomination dans une école militaire était escomptée à bref délai.

Comme Charles devait se rendre à la Cour pour remplir son mandat de député de la noblesse, il décida d’emmener avec lui Napoléon et Joseph pour les placer, à ses frais, au Collège d’Autun, où ils se familiariseraient très vite avec la langue française. L’évêque d’Autun, Monseigneur de Marbeuf, était le neveu du commandant en chef de l’Ile, et il pourrait s’intéresser aux petits Corses.

Charles Bonaparte s’embarqua pour Marseille, le 15 décembre 1778, avec Joseph, Napoléon, Joseph Fesch qui venait d’obtenir une bourse au Séminaire d »Aix et l’abbé Varèse, un cousin de Letizia, nommé sous-diacre à la cathédrale d’Autun.

1. Les conseil des Anciens était chargé de l’administration de la ville.

2. Tous les ans, le Conseil des Anciens désignait une délégation d’un ou plusieurs membres qui, sous le nom d’orateurs se rendaient à Gênes pour exposer, devant le Sénat, les voeux de la cité.

(Extrait du Souvenir de Napoléon à Ajaccio de Jean-Baptiste Marcaggi)

août 22, 2007

LES REFUGIES DE LA GORGONA – NAPOLEON BONAPARTE

Je m’étais embarqué à Livourne pour me rendre en Espagne lorsque les vents contraires nous obligèrent de relâcher à la Gorgona. La Gorgona est un rocher escarpé qui peut avoir une demi-lieue de circuit. Il n’y avait aucun bon refuge mais, dans la nécessité où nous étions, nous fîmes comme nous pûmes, vu que notre navire faisait eau de plusieurs côtés.

Il est peu de situations aussi pittoresques que la position de cette île, éloignée de toute terre par des bras de mer immenses, environnée de rochers contre lesquels les vagues se brisent avec fureur. Elle est quelquefois le refuge du pâle matelot contre les tempêtes, mais plus souvent la Gorgona n’est pour eux q’un écueil où bien des navires ont souvent fait naufrage.

Fatigué des tempêtes que nous avions essuyées, je débarquai aussitôt avec des matelots. Ils n’avaient jamais vu cette île et ne savaient pas si elle était habitée. Arrivés à terre, j’emploie le peu de force qui me restait à la parcourir et ne tardai pas à me convaincre que jamais créature humaine n’avait habité un si stérile séjour. Je me trompais toutefois et je revins de mon erreur lorsque j’entrevis des pans de murailles demi-ruinées par le temps. Ils paraissaient avoir été bâtis depuis plusieurs siècles. Le lierre et d’autres arbrisseaux de cette espèce avaient tellement crû à leur abri qu’il était difficile d’apercevoir les pierres.

Je fis dresser une tente dans cette enceinte où avaient été jadis des maisons, pour pouvoir y passer la nuit. Les matelots couchèrent à bord et je me trouvai seul dans cette région. Cette idée m’occupa assez agréablement pendant une partie de la soirée. Je me trouvais, je puis le dire, dans un petit monde où bien certainement il y avait de quoi pourvoir à mon entretien, à l’abri des séductions des hommes, de leurs jeux ambitieux, de leurs passions éphémères. A quoi ne tenait-il que je n’y vécusse sinon heureux, du moins sage et tranquille ?…

Je m’endormis dans ces idées et l’on peut croire que je m’égalai plusieurs fois à Robinson Crusoé. Comme lui j’étais roi de mon île. Je n’avais pas encore achevé on premier somme quand la clarté d’un flambeau et des cris de surprise me réveillèrent. Mon étonnement se changea en crainte quand j’entendis que l’on criait en langue italienne : «Malheureux ! tu périras…»