juillet 10, 2008

ALEXANDRE-FLORIAN-JOSEPH COLONNA-WALEWSKI (1810-1868), COMTE D’EMPIRE

Je désire qu’Alexandre Walewski soit attiré au service de la France dans l’armée.

[extrait du testament de l’Empereur]

WALEWSKI (Alexandre-Florian-Joseph COLONNA, comte), littérateur et homme politique français, né au château de Walewice en Pologne) le 4 mai 1810, mort à Strasbourg en septembre I868. Il était fils naturel de Napoléon Ier et de Marie Walewska, fut élevé à Genève, puis à Varsovie et montra durant toute son éducation une grande précocité d’esprit. Dès l’âge de dix neuf ans, il s’enfuit de son pays pour aller à Londres solliciter les hommes d’Etat les plus éminents de l’Angleterre en faveur de la Pologne. De Londres il vint en France, où il se trouvait au moment de la Révolution de juillet 1830. Il fut amicialement accueilli par le duc d’Orléans, qui, devenu roi, le chargea d’une mission en Pologne. Lorsque, en 1831, les Polonais se soulevèrent contre les Russes, Walewski devint aide de camp du général en chef de l’armée nationale et prit part à la bataille de Grochow. Député à Londres par le gouvernement insurrectionnel, il ne put accomplir sa mission désormais sans but, les Russes ayant repris Varsovie, et il vint de nouveau chercher un refuge en France. Il se fit naturaliser Français et, grâce à ses hautes relations, prit rang dans l’armée en qualité d’officier d’ordonnance du maréchal Gérard. Ensuite il devint capitaine dans la légion étrangère, passa au 4e régiment de hussards et fut chargé des fonctions de directeur des affaires arabes à Oran. Rappelé en France et fatigué de la vie oisive des garnisons, désireux d’ailleurs de briller dans le monde, il donna sa démission en 1837, acheta le Messager des Chambres et entreprit de se faire connaître dans la société parisienne de cette époque comme homme élégant, comme publiciste et comme auteur dramatique. Après avoir écrit quelques brochures politiques, Un mot sur la question d’Afrique (1837, in-32) et l’Alliance anglaise (1838, in-32), il voulut aborder le théâtre, ou il passa pour avoir collaboré avec M. Alexandre Dumas à Mademoiselle de Belle-Isle (1839). Le 8 janvier 1840, il fit jouer au Théâtre-Français, avec un, luxe d’ameublement peu ordinaire sur cette scène, l’Ecole du monde ou la Coquette sans le savoir comédie en cinq actes, à laquelle Anaïs Aubert, selon Quérard (la France littéraire), aurait apporté une très active collaboration. Lue au comité par cette actrice, reçue avec empressement, soutenue, vantée, protégée par de hautes influences, par des célébrités littéraires qui en suivaient avec complaisance les répétitions, par Victor Hugo, par Casimir Delavigne, l’Ecole du monde n’obtint pas grâce devant le parterre ; jamais cependant plus brillante assemblée ne s’était réunie pour entendre une œuvre de l’esprit humain. « Voilà donc, s’écriait Théophile Gautier dans la Presse du 14 janvier, la pièce d’un homme du monde ! Assurément aucun de nous ne l’aurait faite plus mauvaise ; il est plus aisé d’avoir de beaux chevaux, des équipages splendides, des toilettes somptueuses, d’être un lion qu’un auteur comique. Cela n’est pas donné au meilleur gentilhomme d’être poëte quand il veut ; un poëte deviendrait plutôt gentilhomme au besoin… Et puis, s’il faut vous le dire, illustres gentilshommes, lions à tous crins , très précieux fashionables, il vous manque une chose pour être poètes… Pour être des poètes, il faut avoir beaucoup souffert, et vous n’avez pas souffert. Le mal passe sous vos pieds et ne vous atteint pas ; il n’y a d’autre malheur pour vous que de mourir, de recevoir un coup de fleuret dans la figure ou de faire une comédie en cinq actes et en prose ! » Cet échantillon de la critique de ne saurait donner qu’une faible idée des attaques dont fut l’objet cette Ecole du monde, que le grand monde parisien avait proclamée à l’avance un chef-d’œuvre. Le feuilleton de Jules Janin fut très-spirituel, très méchant et très remarqué. Nestor Roqueplan s’écria : « On n’a pas écouté mes avis ; j’avais recommandé à l’auteur d’inonder le second acte de traits d’esprit. » Une polémique ardente, où les horions ne furent pas ménagés, s’éleva pour prouver que la critique et les journaux avaient eu le plus grand tort de méconnaître l’œuvre d’un homme du monde, d’un gentilhomme, lequel était journaliste cependant. Quoi qu’il en soit, les comédiens en furent pour leurs frais d’étude ; le public s’obstina à ne rien comprendre aux personnages qui s’agitaient et parlaient sur la scène ; il ne voulut pas croire que ce monde qu’on lui représentait était réellement celui qui existe, et l’ouvrage tomba. L’auteur, qui avait gardé l’anonyme, répondit aux sifflets par une préface a sa pièce. Il y ajouta même une dédicace à Victor Hugo, qu’il signa bravement. Attristé, mais non pas découragé par l’insuccès de l’Ecole du monde, il voulut aborder le théâtre une seconde fois avec les Dandys. De petites intrigues, auxquelles il n’était pas indifférent, agitaient alors la maison de Molière. La muse comique et la muse tragique, Anaïs et Rachel, se disputaient le cœur du jeune écrivain homme du monde. Scribe, un bon juge, étant consulté sur ces Dandys, proposa de prendre sa part dans la pièce à la condition qu’elle n’aurait que trois actes, qu’elle serait donnée au Gymnase et que lui, Scribe, en écrirait le dialogue. « Ainsi faite, dit le jeune comte Walewski, ma comédie ne serait plus mienne, elle serait vôtre. Elle aurait un grand succès, j’en conviens ; mais je n’oserais pas, cette fois moins que jamais, me départir de mon incognito. » Plus tard, Scribe, ayant gardé bon souvenir des Dandys, les voulut revoir; il soumit à Walewski, tout-puissant personnage alors, un nouveau projet dans lequel il lui laissait une plus g’rande part de collaboration ; mais dans l’intervalle étaient survenues les grandes affaires ; le doux loisir des choses littéraires avait gagné le pays des songes. L’auteur des Dandys remit cependant sa pièce à Scribe. On a retrouvé le manuscrit sur la table du célèbre écrivain dramatique, et ce fut Mme Scribe elle-même qui le renvoya au comte Walewski après la mort de son mari. La même année 1840, Walewski entra dans la carrière diplomatique, où la réussite est plus facile que dans les lettres pour un jeune élégant, ami du luxe et de la richesse. M. Thiers, devenu président du cabinet du 1er mars, acheta le Messager des Chambres et donna à son rédacteur une mission en Egypte. Il s’agissait de se rendre auprès du pacha Méhémet-Ali pour conjurer l’effet produit par un grave événement, le traité de Londres. Sous le ministère Guizot, plusieurs autres missions lui furent encore confiées, II était attaché à la légation de Buenos-Aires, lorsque la Révolution de février éclata. Après l’élection de Louis-Napoléon à la présidence de la trop confiante République, Walewski vint grossir le nombre de ceux qui étaient décidés à greffer leur fortune politique sur le rameau impérial. D’anciennes relations avec quelques-uns des intimes de l’Elysée lui valurent d’être enrégimenté parmi les hauts employés sur qui l’on pourrait compter le moment venu. Dès 1849, le prince-président, comme on disait à cette époque, nomma Walewski ministre plénipotentiaire à Florence, puis ambassadeur a Naples, Madrid, et enfin à Londres. Ses relations personnelles avec lord Palmerston l’avaient fait désigner par Louis-Napoléon pour ce poste important. Il s’agissait de préparer l’Angleterre à reconnaître le gouvernement nouveau aussitôt après le coup d’Etat, de façon à amener les autres cabinets européens au même acte diplomatique, complicité presque indispensable à un ordre de choses qui veut s’établir par la violence et l’illégalité. Lord Palmerston fut averti amicalement par le comte Walewski des préparatifs faits par le futur empereur pour dissoudre l’Assemblée nationale et proclamer la dictature du président. Tout fut préparé au Foreign Office dans le but de hâter les lenteurs bien connues des chancelleries. Et lorsque le télégraphe apporta a l’ambassadeur la nouvelle de l’attentat du décembre, il en informa sur le champ, d’une façon officielle, le chef du cabinet de Saint-James, qui, sans retard et sans même consulter ses collègues, donna son approbation au coup d’Etat. Cet acte extraparlementaire amena une crise ministérielle ; il y avait violation des traditions britanniques ; lord Palmerston perdit son portefeuille, mais il n’en resta pas moins l’ami fidèle du comte Walewski, qu’il a précédé dans la tombe. Cet acte de compérage resta inconnu en France, ce qui a permis plus tard a certains panégyristes de faire honneur au comte Walewski de n’avoir point pris part au coup d’Etat. Il est vrai qu’étant absent de Paris, loin du lieu d’exécution, il n’a pas, comme les Morny, les Maupas, les Saint-Arnaud, les Canrobert et d’autres personnages dont l’histoire se souviendra pour les flétrir, imprimé à son nom la tache ineffaçable du sang répandu. Il n’a pas contre-signé la trahison, le guet-apens, l’état de siège ; il n’a pas décrété la fusillade, la proscription, l’exil. Son parafe n’existe pas au bas de ces ordres froidement impitoyables qui semèrent la ruine, la terreur et la mort, qui glacèrent les veines de la patrie, qui coupèrent, dans le pur élan de sa sève nouvelle, le fier, libre et joyeux esprit national ; qui firent de la France de Voltaire la terre du silence, de la peur et du découragement. Grâce à son éloignement de Paris au 2 décembre, il apparaît plutôt comme un homme d’Etat frotté de libéralisme, honnête et loyal dans son bonapartisme naturalisé polonais, incapable au demeurant de tous ces mensonges politiques dont les soutiens du trône nous ont donné de si curieux spécimens. Le mépris et la haine voués à tous les premiers sujets de la douloureuse tragédie de décembre laissent quelque place à la bienveillance pour les comparses, les doublures et les utilités dont les noms ne figurèrent pas sur l’affiche. Mais si l’on doit la vérité aux morts et s’il est vrai que la justice, un instant obscurcie, reprenne tôt ou tard inévitablement ses droits, que pensera l’avenir de ce diplomate qui, soutenu à grands frais par la République, a servi, dans l’ombre des chancelleries, une entreprise ayant pour but de renverser cette même République, à laquelle il avait promis fidélité ? A quel mobile obéissait-il ? Son devoir n’était-il pas de démasquer la trahison, ou tout au moins de se refuser à cette complicité dont il lui faut aujourd’hui rendre compte devant l’histoire ? Cette complicité, ignorée du plus grand nombre, lui fut toujours légère à porter. il n’eut jamais à se justifier de l’œuvre de décembre, circonstance qui lui permettait une action plus libre, qui lui ouvrait un champ plus large dans la politique. Nommé au Sénat le 26 avril 1855, la comte Walewski fut, le 7 mai de la même année, appelé à remplacer aux affaires étrangères le ministre Drouin de Lhuys, qui venait de donner sa démission. Il fut, en cette qualité, chargé de régler toutes nos relations avec les différentes puissances européennes, pendant la dernière période de la guerre d’Orient, présida, comme plénipotentiaire de la France, les conférences du congrès de Paris et signa le traité du 30 avril 1856. Il présida aussi les nombreuses conférences qui eurent lieu de nouveau à Paris, pour régler les détails de l’application du traité en juillet 1858. Au mois de janvier 1860, il fut remplacé au ministère par M. Thouvenel, entra au conseil privé, et, le 24 novembre suivant, reçut le portefeuille de ministre d’Etat, avec la direction des beaux-arts. Il a contre-signé, comme ministre d’Etat, le décret remaniant, dans un sens un peu moins étroit, l’organisation du Corps législatif. Son administration, dans ce nouveau poste, fut signalée par l’élaboration et la présentation de la loi sur la propriété littéraire et artistique. Le 3 mars 1856, il avait été nommé grand-croix de la Légion d’honneur. En juin 1863, le comte Walewski résigna ses fonctions ministérielles ; en 1865, il quitta le Sénat pour se présenter, comme candidat officiel à la députation dans le département des Landes. Dans la pensée du gouvernement, il devait remplacer M. de Morny à la présidence du Corps législatif. On en répandit le bruit à dessein avant l’élection et il fut nommé. Aussitôt et avant même que ses pouvoirs eussent été vérifiés et validés par la Chambre, un décret l’appela au fauteuil, et il occupa tout de suite le palais de la présidence. Une question de légalité constitutionnelle fut, à ce propos, soulevée par les journaux. La cordialité conciliante qui était le fond de son caractère privé, Walewski l’apporta dans ses nouvelles fonctions ; mais il n’avait pas l’habileté, le savoir-faire, l’audace sans scrupule de son prédécesseur de Morny, ni la bourgeoise médiocrité de son successeur Schneider. La Chambre n’était pas sous sa main ; cela ne pouvait plaire en haut lieu et on gourmanda sa longanimité envers les orateurs qui se permettaient de n’être pas les claqueurs du régime impérial. La majorité intrigua sourdement ; un complot s’organisa contre lui. D’ailleurs l’opinion publique lui attribuait l’inspiration des lois sur la presse et sur le droit de réunion, et c’était là un crime que ne pouvaient lui pardonner les muets du sérail de M. Rouher. Fit-on naître l’occasion qui devait le faire succomber ? Lui tendit-on un piège ? On serait tenté de le croire : « Les rôles étaient trop bien distribués, a dit un journaliste, pour que la pièce n’eût pas été répétée d’avance. » Un tumulte de discussion provoqué par une imprudence ou une adresse du gouvernernent éclata ; le président refusa de rappeler à l’ordre M. Thiers, et la question de cabinet fut posée, dit-on, par le ministre Rouher. Walewski se crut obligé de descendre du fauteuil ; il se retira volontairement ; mais blessé dans sa dignité et presque honni par une droite servile et inepte. La gauche entière se leva pour le saluer et l’accompagner jusqu’aux appartements présidentiels, qu’il quittait une heure après. Ceci se passait eu 1867. Cet échec bouleversa Walewski. Il avait dignement quitté un poste où il n’était pas libre, il ne lui restait plus qu’à aller s’asseoir à son banc de député. Mais il manquait de fermeté ; il se laissa réintégrer au Sénat, et au lieu de jouer ouvertement la partie libérale qu’il s’était déterminé à tenter, il la joua comme conseiller intime. « II paraît avoir été le seul confident et presque l’inspirateur de la lettre du 19 janvier, dit M. J. Richard ; il est certain qu’il avait hérité de M. de Morny d’une certaine prédilection pour M. Emile Ollivier ; on pense même que certains projets manuscrits, rédigés en 1862 par M. de Morny, étaient arrivés entre ses mains, et que le nom de M. Emile Ollivier y était relaté avec des appréciations favorables. M. Walewski le présenta à l’Empereur, qui l’accueillit avec bienveillance. M. Ollivier, non-seulement parce qu’il était M. Ollivier, mais aussi parce qu’il était amené par M. Walewski, ne trouva que morgue et défiance chez les ministres. La fusion, qui eût peut-être réussi, menée par M. de Morny, échoua sous la direction de M. Walewski. La vérité est qu’il n’était pas de ces habiles, de ces retors, de ces statégistes froids et égoïstes qui savent se maintenir par n’importe quel moyen pendant quinze ou vingt ans au pouvoir. Il n’a guère fait qu’y passer ; mais y a toujours passé avec assez d’à-propos. En septembre 1868, le comte Walewski voyageait en Allemagne avec sa femme et sa fille. S’il faut en croire certaines rumeurs accréditées, il reprenait à toute vapeur le chemin de Paris pour y recevoir de nouveau le portefeuille des affaires étrangères lorsque, revenant de Munich, il mourut subitement à Strasbourg, dans l’hôtel où il venait de descendre. Dans l’heureux temps où nous vivons, disait à cette époque M. Hervé dans le Journal de Paris, il suffît d’une dose moyenne d’intelligence et de jugement, d’une certaine habitude des affaires et d’un peu de modération et d’honnêteté, pour mettre un homme fort au-dessus du commun. Ces qualités, M. Walewski les possédait. Il lui manquait, il est vrai, d’autres qualités qui lui auraient été peut-être plus utiles encore dans, sa carrière politique. Il n’avait ni cet heureux détachement de toutes les opinions, qui permet de plaider tour à tour le pour et le contre avec une égale chaleur, et de défendre à trois heures, dans la Chambre, les mesures que l’on a combattues à midi dans le cabinet ; ni ce mélange d’étourderie et de pédantisme par lequel on se donne si facilement des airs de réformateur, en se bornant le plus souvent à remplacer : Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour, par : Belle marquise, mourir me font d’amour vos yeux beaux. Aussi, n’a-t-il pas fait une de ces fortunes politiques devant lesquelles les badauds restent confondus. »

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Comte Alexandre Walewski sur wikipedia

mars 30, 2008

LA QUATRIEME DYNASTIE OU LES NAPOLEONIDES – LE PRINCE IMPERIAL « NAPOLEON IV »

(16 mars 1856 – 1er juin 1879)

Prince Impérial

(16 mars 1856 – 4 septembre 1870)

Lien : Le Prince Impérial sur wikipedia

LA QUATRIEME DYNASTIE OU LES NAPOLEONIDES – NAPOLEON III (1808-1873)

(20 avril 1808 – 9 janvier 1873)

Empereur des Français

(2 décembre 1852 – 4 septembre 1870)

Lien : Napoléon III sur wikipedia

mars 29, 2008

LA QUATRIEME DYNASTIE OU LES NAPOLEONIDES – NAPOLEON II (1811-1832)

(20 mars 1811 – 31 juillet 1832)

Empereur des Français

(22 juin – 7 juillet 1815)

Lien : Napoléon II sur wikipedia

mars 15, 2008

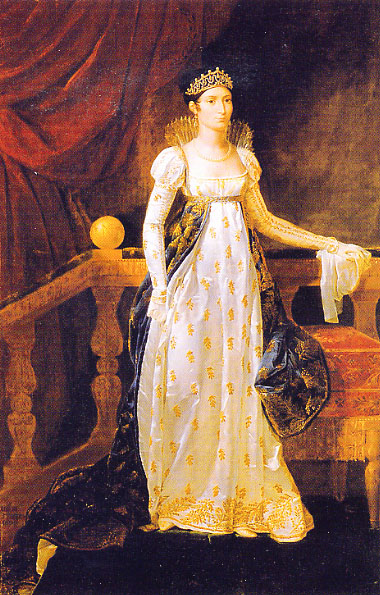

L’IMPERATRICE JOSEPHINE, VEUVE DE BEAUHARNAIS (1763-1814)

Joséphine avait donné le bonheur à son mari et s’était constamment montrée son amie la plus tendre, professant – à tout moment et en toute occasion – la soumission, le dévouement et la complaisance la plus absolue.

JOSÉPHINE (Marie-Josèphe-Rose TASCHER DE LA PAGERIE), impératrice des Français, née aux Trois-Ilets (Martinique) le 23 juin 1763, morte à la Malmaison (Seine-et-Oise) le 29 mai 1814. Elle appartenait à une famille originaire du Blaisois. Elle fut amenée en France à l’âge de quinze ans, et y épousa, en 1779, le vicomte Alexandre de Beauharnais, dont elle eût deux enfants, le prince Eugène et la reine Hortense. Son mari ayant été emprisonné pendant la Terreur, Joséphine lui rendit en prison les soins les plus affectueux, essaya vainement de l’arracher à l’échafaud, fut arrêtée elle-même et ne dut son salut qu’au 9 thermidor. Mise en liberté par le crédit de Tallien, qui lui fit rendre une partie de ses biens, elle acquit ensuite l’amitié et la protection de Barras, et ce fut celui-ci qui lui proposa d’épouser le général Bonaparte, que les manières distinguées de Joséphine, sa grâce et sa douceur eurent bientôt captivé. Le mariage purement civil eut lieu le 9 mars 1796. Le mariage religieux ne fut célébré que la nuit qui précéda la cérémonie du sacre, huit ans plus tard. Elle partagea dès lors la fortune de Bonaparte, qui, malgré de fréquents accès d’une jalousie trop motivée, ne cessa point de l’aimer beaucoup. Pendant l’expédition d’Egypte, Joséphine s’établit à la Malmaison, et, aux approches du coup d’Etat du 18 brumaire, elle rendit les plus grands services au futur empereur par sa dextérité et l’influence que sa grâce irrésistible exerçait sur les principaux personnages de l’époque. Le 2 décembre elle fut sacrée impératrice par le pape Pie VII en même temps que Napoléon. Cinq années s’écoulèrent, et l’union de Joséphine avec Napoléon étant demeurée stérile, l’Empereur, qui tenait à avoir un héritier, résolut de faire rompre son mariage.Ce fut en dînant tête à tète avec sa femme qu’il lui apprit sa résolution de divorcer avec elle. En l’entendant, Joséphine s’évanouit. Aussi effrayé qu’ému de l’effet qu’il venait de produire, dit M. d’Haussonville, Napoléon entr’ouvrit la porte de son cabinet et appela à son aide le chambellan de service, M. de Bausset. L’évanouissement durant toujours, il demanda au chambellan si, pour éviter toute esclandre, il se sentait la force de porter l’impératrice jusque dans ses appartements, qui communiquaient avec les siens par un escalier dérobé. M. de Bausset prit l’impératrice dans ses bras, et l’Empereur, marchant le premier, à reculons, lui soutint soigneusement les pieds. Ils descendirent ainsi l’escalier. Rien n’avait paru feint ni arrangé à M. de Bausset dans la triste scène dont il était le témoin involontaire ; cependant, ses jambes s’étant un moment embarrassées dans son épée, tandis qu’il descendait cet escalier étroit, comme il se roidissait pour ne pas laisser tomber son précieux fardeau, sa surprise fut assez grande d’entendre Joséphine lui dire tout bas : « Prenez garde, monsieur, vous me serrez trop fort. » Malgré les supplications et les larmes de Joséphine, la volonté du maître s’accomplit. Le divorce fut prononcé le 16 décembre et Joséphine se retira à la Malmaison. Napoléon lui fit de magnifiques dotations, lui constitua une rente de 2 millions de francs et entretint même avec elle une correspondance dont Marie-Louise se montra plus d’une fois jalouse. Joséphine mourut d’une esquinancie, après six jours de maladie, juste au moment où Napoléon tombait, entraînant dans sa chute l’honneur de la France dont l’étranger foulait le sol. Elle put deviner les malheurs que l’insatiable ambition et la folie guerrière dû despote de brumaire, dont elle s’était faite la complice et l’associée, faisaient fondre sur nous.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Liens : Douce et incomparable Joséphine – Rose Tascher de la Pagerie sur wikipedia

mars 5, 2008

FRANCOIS Ier (1768-1835), EMPEREUR D’AUTRICHE

Ce squelette de François II, que le mérite de ses ancêtres a placé sur le trône.

Je croyais l’empereur François un bon homme ; je me suis trompé ! C’est un imbécile, un paresseux sans cervelle et sans coeur. Il est dépourvu de tout talent. Il ignore l’affection, la sensibilité et la gratitude. En fait, les bonnes qualités lui font complètement défaut.

FRANÇOIS II (Joseph-Charles), empereur d’Allemagne, puis FRANÇOIS 1er, empereur d’Autriche, né en 1768, mort en 1835. Il succéda, en 1792, à Léopold II, son père. C’était un prince d’une nullité à peu près complète. Il ne régna que de nom, sous la tutelle de Metternich. A son début, il entra en lutte avec la Révolution française, et, jusqu’en 1809 cette lutte ne fut pour lui qu’une série de désastres. En 1797, le traité de Campo-Formio lui enlève la Lombardie ; mais, par une condescendance coupable du Directoire, François reçoit Venise en dédommagement. La perte de la bataille de Marengo lui coûte plusieurs provinces (14 juin 1800). Défait à Austerlitz, il cède la Vénétie (1805). L’établissement de la Confédération du Rhin l’oblige à abdiquer le titre d’empereur d’Allemagne pour prendre celui d’empereur d’Autriche (1806) ; une nouvelle levée de boucliers, qu’il fait en 1809,lui coûte la Gallicie et les provinces illyriennes. Enfin, pour comble d’humiliation, il se voit obligé de donner sa fille aînée, Marie-Louise, à son heureux vainqueur (1810). L’alliance qu’il a contractée, il se hâte de la rompre dès que Napoléon est abandonné par la fortune (1813). Les succès de la coalition le remettent en possession de tous les Etats qu’il a perdus depuis vingt ans. François Ier se montra dur dans la répression des tentatives insurrectionnelles de la Lombardie eu 1821 : les tortures du Spielberg pèseront éternellement sur sa mémoire.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : François Ier d’Autriche sur wikipedia

janvier 18, 2008

LA FAMILLE DE NAPOLEON – CHARLES BONAPARTE (1746-1785)

Si mon père qui est mort avant quarante ans, eût vécu, il eût été nommé député de la noblesse de Corse à l’Assemblée constituante. Il tenait fort à la noblesse et l’aristocratie ; d’un autre côté il était très chaud dans les idées généreuses et libérales ; il eût donc été ou tout à fait du côté droit, ou au moins dans la minorité de la noblesse. Dans tous les cas quelles qu’eussent été mes opinions personnelles, j’aurais suivi sa trace, et voilà ma carrière entièrement dérangée et perdue.

Bonaparte (Charles-Marie). Père de Napoléon, né à Ajaccio le 29 mars1746, fut envoyé à Pise pour étudier le droit, et épousa à son retour Laetitia Ramolino. C’est de ce mariage que naquit toute une génération de rois. En 1768, Charles Bonaparte fut du nombre des patriotes qui secondèrent les deux Paoli dans leur lutte armée pour l’indépendance de la Corse. Non seulement il se distingua par son courage, mais c’est lui qui rédigea, dit-on, l’adresse à la jeunesse corse, publiée à Corte en juin 1768. Sa femme l’accompagna partout, bien qu’elle fût enceinte de sept mois de Napoléon, et partagea avec lui tous les périls delà guerre, jusqu’au moment où Paoli s’éxila. Alors, après l’établissement définitif de la domination française, Charles Bonaparte revint s’établir dans ses foyers, et, grâce à la protection du comte de Marbeuf, gouverneur de l’Ile, fut reconnu noble et nommé successivement assesseur de la ville et province d’Ajaccio en 1774, député de la noblesse de Corse à la cour de France en 1777, et enfin, en 1781, membre du conseil des douze nobles de l’île. Pendant qu’il remplissait à Paris sa mission, il obtint trois bourses : une pour Joseph, son fils aîné, au collège d’Autun ; la seconde, pour Napoléon, à l’école de Brienne ; la troisième, à la maison royale de Saint-Cyr, pour sa fille Marie-Anne-Elisa. Charles Bonaparte mourut en à Montpellier, où il était venu pour se faire traiter d’un squirre à l’estomac. Ses restes furent transportés plus tard à Saint-Leu, par les soins de son fils Louis. Il eut de son mariage treize enfants, dont huit lui survécurent, cinq fils et trois filles, savoir : 1° Joseph Bonaparte; 2° Napoléon Bonaparte ; 3° Marie-Anne-Elisa Bonaparte ; 4° Lucien Bonaparte ; 5° Louis Bonaparte ; 6° Marie-Pauline Bonaparte ; 7° Marie-Annonciade-Caroline Bonaparte ; 8° Jérôme Bonaparte.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Liens : Charles Bonaparte sur Wikipedia & Biographie de Charles Bonaparte par Nasica

LA FAMILLE DE NAPOLEON – LAETITIA BONAPARTE (1750-1836), MADAME MERE

Madame Mère était trop parcimonieuse ; c’en était ridicule… c’était excès de prévoyance ; elle avait connu le besoin, et ces terribles moments ne lui sortaient pas de la pensée… mais chez elle le grand l’emportait toujours sur le petit : la fierté, la noble ambition marchait avant l’avarice.

Bonaparte (Mme Marie-Laetitia Ramolino). Epouse de Charles Bonaparte, mère de Napoléon 1er, née à Ajaccio le 24 août 1750, d’une famille patricienne. Bien qu’au milieu des discordes civiles qui déchiraient son pays, elle n’eût pu recevoir qu’une éducation médiocre, elle se fit toujours remarquer par la pénétration de son esprit et la rectitude de son jugement, autant que par l’élévation de son caractère. Elle, était d’une beauté pleine d’éclat, dont la gravité mélancolique et la dignité sévère rappelaient à l’esprit le type idéal de la matrone romaine. En 1767, elle épousa Charles Bonaparte, dont elle partagea les périls lors de la résistance armée contre la conquête française ; elle le suivait à cheval, même pendant ses grossesses, dans ses expéditions et ses fuites à travers les montagnes. Devenue veuve en 1785, elle déploya le plus ferme caractère et veilla seule à l’éducation de ses enfants. Lorsque, en 1793, la Corse eut été livrée aux Anglais, elle fut obligée de fuir au milieu de mille dangers, et se réfugia avec son fils Lucien et ses trois filles à Marseille, où elle fut réduite aux subsides que la République accordait aux patriotes réfugiés, et où elle vécut dans un dénùment extrême jusqu’au moment où Bonaparte, devenu général en chef de l’armée d’Italie, put améliorer le sort de sa famille. Dès lors, elle suivit la fortune extraordinaire de son illustre fils ; reçut, en 1804, le titre de Madame Mère, eut un palais, une cour, dont les charges étaient remplies par les plus grands noms de l’ancienne monarchie ; mais conserva, au milieu de cette grandeur inouïe de sa race, l’austère simplicité de sa vie passée. Il paraît même que, malgré le désir de l’Empereur, elle poussait sa répugnance pour le faste et l’éclat jusqu’à la parcimonie, et qu’elle s’attachait moins à jouir du présent qu’à se prémunir contre les éventualités de l’avenir. Par une prévoyance de mère de famille dont la vie avait été douloureusement éprouvée, elle disait parfois, avec une gaieté pleine de mélancolie : Qui sait si je ne serai pas un jour obligée de donner du pain à tous ces rois ? On sait qu’en effet, plus tard, les économies accumulées par la sollicitude maternelle ne furent pas inutiles à tous ces rois devenus des proscrits. Après les désastres de Waterloo et la seconde abdication de Napoléon, Madame Mère se relira à Rome, où elle vécut dans une retraite profonde, protégée par le respect et la sympathie de toute l’Europe, portant avec une dignité admirable, et pendant plus de vingt ans encore, le poids de ses souffrances physiques (elle s’était cassé la cuisse), de ses angoisses morales et de ses immenses douleurs. Elle mourut en 1836, âgée de plus de quatre-vingt-cinq ans, d’une fièvre gastrite, emportant dans sa tombe la déchirante pensée que la France était à jamais fermée à tous les siens, et exprimant le désir qu’ils n’y rentrassent jamais qu’appelés par la volonté nationale. Quelques dissidences passagères avaient existé entre le fils et la mère. Napoléon se rappelait avec une certaine amertume qu’elle s’était vivement opposée à ce qu’il prît le titre d’Empereur, et oubliait difficilement sa préférence pour Lucien, qu’elle avait sans cesse soutenu, en disant avec une grandeur d’âme toute cornélienne : « Celui de mes enfants que j’aime le plus, c’est toujours le plus malheureux. » II se montrait aussi blessé de son aversion pour Marie-Louise. Cependant, en 1820, lorsque les fautes de la Restauration suscitèrent des révolutions en Espagne et en Italie, et qu’il se forma une conspiration bonapartiste, accusée de répandre des millions pour fomenter un mouvement en faveur de son fils, elle répondit noblement : « Je n’ai pas de millions ; mais si je possédais les trésors qu’on me suppose, je les emploierais à armer une flotte pour enlever mon fils de l’île de Sainte-Hélène, où la plus odieuse déloyauté le retient prisonnier. » En effet, quoi qu’on ait dit de ses immenses richesses, elle ne laissa qu’une fortune de 80.000 fr.ancs de rente et environ 500.000 francs de bijoux. Le plus bel héritage qu’elle légua à ses enfants fut l’exemple de sa modération dans la prospérité, de sa grandeur d’âme dans l’adversité.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Madame Mère sur Wikipedia & Souvenirs de Madame Mère

janvier 16, 2008

LA FAMILLE DE NAPOLEON – HORTENSE DE BEAUHARNAIS (1783-1837), REINE DE HOLLANDE

Hortense, si bonne, si généreuse, si dévouée, n’est pas sans avoir quelques torts avec son mari ; j’en dois convenir, en dehors de toute l’affection que je lui porte et du véritable attachement que je sais qu’elle a pour moi.

Beauharnais (Eugénie-Hortense de). Reine de Hollande, connue sous le nom de la reine Hortense, née à Paris en 1783, morte à Arenenberg en 1837. Fille d’Alexandre de Beauharnais et de Rose Tascher de la Pagerie, que devait épouser Napoléon, elle fut emmenée, à l’âge de quatre ans, à la Martinique, d’où elle revint en 1790. La jeune Hortense avait onze ans lorsque son père monta sur l’échafaud. Sa mère fut jetée en prison, et elle-même gardée à vue dans l’hôtel de Salm avec son frère Eugène. Lorsque l’horizon se fut éclairci et que Joséphine, sans prévoir sa future grandeur, eut, malgré les conseils de ses amis, épousé en secondes noces (9 mars 1796) le général Bonaparte, connu seulement par le siège de Toulon et la journée du 13 vendémiaire, Hortense fut mise en pension chez Mme Campan. Elle en sortit à dix-sept ans, et, deux, ans plus tard, le 13 janvier le premier consul lui fit épouser son frère Louis. Ni l’un ni l’autre des deux époux, n’avait désiré cette union ; mais elle servait la politique de Napoléon : il fallut obéir. Cette union fut néanmoins promptement féconde, car Hortense de Beauharnais mit au monde, le 10 octobre 1802, un fils, Napoléon-Charles, et le 10 octobre 1804, un second lils, Napoléon-Louis. En 1806, elle partit pour aller rejoindre son mari placé sur le trône de Hollande, et, l’année suivante, elle perdit son fils aîné, enlevé par le croup. Frappée au cœur, elle alla passer quelque temps au village d’Arrens, dans la vallée d’Azan, au milieu, des Pyrénées, puis retourna à Paris, à son hôtel de la rue Cerutti. Là, entourée d artistes et de littérateurs, elle demandait des distractions à la peinture et à la musique. Tantôt elle dessinait des fleurs et des paysages, tantôt elle chantait des romances, dont elle se plaisait à composer l’accompagnement. Une de ces romances est devenue un chant national sous le Second Empire, c’est le fameux air : Partant pour la Syrie, dont M. Laborde avait versifié les paroles. C’est à la reine Hortense qu’est due l’idée ingénieuse de faire placer avant chaque romance un dessin qui se rapporte au sujet. Elle aimait encore à cultiver des fleurs de ses propres mains. Le 20 avril 1808, elle mit au monde, à Paris, un troisième fils, Charles-Louis-Napoléon, qui devait être un jour Napoléon III. Lors du divorce de Napoléon avec Joséphine, qui n’aurait peut-être pas eu lieu si la mort du fils aîné d’Hortense n’eût pas déconcerté les projets de l’Empereur, qui voulait l’adopter, cette princesse plaida, mais inutilement, la cause de sa mère avec l’éloquence du cœur. Elle dut se faire violence, dévorer ses larmes, et, comme les autres reines de sa famille, soutenir, aux cérémonies du mariage, le manteau de la nouvelle impératrice. S’autorisant de l’exemple de l’Empereur, elle lui demanda la permission de divorcer, ce qui lui fut refusé. La simple séparation de corps lui fut même interdite. Obligée d’aller partager avec son mari le poids de la couronne de Hollande, la reine Hortense ne dissimula pas sa préférence pour les Français et ne fut pas étrangère, dit-on, à l’acceptation, par le roi Louis, du traité qui cédait à l’Empereur une province hollandaise. Lors de l’abdication de son mari, elle gouverna quelque temps comme régente, jusqu’à la réunion de la Hollande à l’Empire. Comme compensation, l’Empereur l’autorisa alors à se séparer du roi Louis, à garder ses deux enfants, et lui assura un douaire de 2 millions de revenu. Devenue reine honoraire, elle se fixa alors à Paris, et son salon fut bientôt le rendez-vous de la bonne société et de toutes les illustrations. Mais elle préférait à l’éclat du monde, l’amitié sincère d’une de ses amies de pension, Adèle Augulé, sœur cadette de la maréchale Ney, qu’elle eut la douleur de voir se noyer dans un précipice à Aix, en Savoie, sans pouvoir lui porter secours. La reine Hortense se mêla cependant encore une fois de politique. Lors de l’invasion de la France par les alliés, elle fit de courageux efforts pour empêcher le départ de l’impératrice pour Blois ; puis, après avoir rendu visite à sa mère, à Evreux, elle rejoignit Marie-Louise, prisonnière à Rambouillet, et ne la quitta que lors de son départ pour Vienne, bien qu’elle n’eût pas à se louer de sa réception. Elle retourna alors à la Malmaison, où les souverains alliés, outre une pension de 400.000 francs, lui formèrent un duché de tous les biens environnant la terre de Saint-Leu, duché qui devait lui donner un revenu à peu près égal (30 mai 1814). Deux jours auparavant, Hortense avait recueilli le dernier soupir de sa mère, dont elle fit déposer les restes dans l’église de Rueil. Après être allée se reposer de ses fatigues et de ses douleurs aux eaux de Plombières et de Bade, où sa cousine, la grande-duchesse: Stéphanie, la reine de Bavière, Caroline, et l’impératrice de Russie Elisabeth, la traitèrent en reine, Hortense revint à Saint-Leu. On l’accusa d’y conspirer, à cause de la société de mécontents qu’elle recevait, et ces mécontents l’accusèrent à leur tour d’être portée pour la Restauration, qui lui témoignait un grand intérêt. C’est à ce moment que le tribunal de la Seine la condamna à rendre au roi Louis, son fils aîné; Napoléon-Louis, arrêt que les Cent-Jours lui permirent d’éluder. L’Empereur l’accusa, à son retour, d’avoir pactisé avec ses ennemis, puis lui rendit justice et même, à sa prière, il accorda à la duchesse douairière d’Orléans une pension de 200.000 francs avec la permission de rester à Paris. Après Waterloo, Hortense accueillit avec un respect pieux Napoléon à la Malmaison et le soigna comme une fille dévouée. Elle le força même à accepter un collier de 800.000 francs, en échange duquel Napoléon lui donna sur le trésor une délégation qui n’eut aucun effet. Lorsqu’il fut parti, elle retourna à Paris, d’où on lui intima l’ordre de sortir dans les deux heures. Suivie de ses deux enfants, elle résida successivement à Aix en Savoie, où elle avait fondé un hôpital, à Constance et àThurgovie. Là, elle se mit à écrire ses mémoires, tout en surveillant avec les soins d’une mère digne de ce nom l’éducation de .son second fils, auquel elle, enseignait elle-même les beaux-arts. Le château d’Arenenberg, sur les bords du lac de Constance, lui ayant plu, elle l’acheta (1817), et, tandis qu’on l’embellissait, elle passa l’hiver a Augsbourg, où son frère Eugène vint la voir. Elle quitta cette résidence à la mort de ce dernier, en 1824, et, autorisée par le pape Léon XII à habiter l’Italie, elle passait l’hiver à Rome et l’été à Arenenberg. Lorsque éclata la Révolution de 1830, elle fit, tous ses efforts pour empêcher ses fils de se compromettre dans l’insurrection italienne ; mais l’aîné partit malgré elle, et fut emporté par la rougeole à Forli, l’année suivante, le mars 1831, sans qu’elle pût recueillir son dernier soupir. Pour sauver le fils qui lui restait, elle se rendit à Paris avec un passeport anglais et obtint une audience du roi Louis-Philippe, qui ne put que lui donner un vague espoir. Hortense retourna à Arenenberg, après un séjour de trois mois en Angleterre, et vécut tranquille jusqu’à la tentative de Louis-Napoléon à Strasbourg, le 30 octobre 1836. L’amour maternel l’entraîna de nouveau à Paris, pour solliciter la grâce de son fils. Le sort du prince était déjà décidé ; elle en reçut la nouvelle, avec l’ordre de quitter la France. Le gouvernement la faisait prier en même temps d’engager son fils à rester dix ans aux Etats-Unis. La déportation du prince Louis acheva de détruire la santé d’Hortense, si cruellement éprouvée. Elle lui écrivit le 3 avril de venir lui fermer les yeux. Quittant aussitôt l’Amérique, Louis-Napoléon arriva à temps en Suisse pour recevoir son dernier soupir, le 5 octobre 1837. Selon sou désir, la reine Hortense fut inhumée à Rueil, près de sa mère. Son fils, pendant sa détention au fort de Ham, fit élever à sa mémoire un monument funèbre, inauguré le 20 avril 1848. La reine Hortense était une femme pleine de bonté de cœur. L’adversité, en mûrissant sa raison, la rendit plus respectable aux yeux de tous et l’on fut obligé de reconnaître qu’en la jugeant d’après les apparences, on s’était montré trop sévère à son égard ; si d’ailleurs elle a eu des torts, elle les a cruellement expiés et noblement rachetés par son dévouement à l’empereur, qui l’avait rendue malheureuse en la forçant à contracter un hymen vers lequel elle ne se sentait pas attirée, et par son amour maternel, toujours prêt à tout sacrifier au bonheur de ses enfants. Aujourd’hui, que les passions se sont éteintes ou tout au moins assoupies, la reine Hortense occupe avec l’impératrice Joséphine, sa mère, une grande place dans le cœur reconnaissant de tous les Français et surtout des Françaises.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Hortense de Beauharnais sur wikipedia

LA FAMILLE DE NAPOLEON – MARIE-LOUISE D’AUTRICHE (1791-1847), IMPERATRICE DES FRANCAIS

C’était une bonne petite femme timide qui avait toujours peur en se voyant au milieu des Français qui avait assassiné sa tante.

Marie-Louise. Impératrice des Français, fille de l’empereur d’Autriche François 1er, née à Vienne en 1791, morte en 1847. « C’était, dit Lamartine, une belle fille du Tyrol, les yeux bleus, les cheveux blonds, le visage nuancé de la blancheur de ses neiges et des rose de ses vallées, la taille souple et-svelte, l’attitude affaissée et langoureuse de ces Germaines qui semblent avoir besoin de s’àppuyer sur le cœur d’un homme ; les lèvres un peu fortes, la poitrine pleine de soupirs et de fécondité, les bras longs, blancs, admirablement sculptés et retombant avec une gracieuse langueur… Nature simple, touchante, renfermée, en soi-même, muette au dehors, pleine d’échos au dedans, faite pour l’amour domestiqué dans une destinée obscure. » Ce fut-sur cette princesse, âgée de dix-huit ans, élevée par sa famille dans la haine de la France et du souverain qui la gouvernait, que Napoléon jeta les yeux lorsque, désireux d’avoir un héritier, il résolut de divorcer avec Joséphine. Vainqueur de l’Autriche à Wagram, maître de Vienne, il demanda ou plutôt exigea la main de l’archiduchesse, qui lui fut accordée. Le 1er avril 1810, le mariage civil de Napoléon et de Marie-Louise fut célébré à Saint-Cloud, et, le lendemain, eut lieu dans la grande galerie du Louvre le mariage religieux. Bien que cette union parût offrir une chance de plus pour la conclusion de la paix générale que la France désirait ardemment depuis si longtemps, elle fut mal accueillie par le peuple, très attaché à Joséphine et qui voyait avec regret une Autrichienne monter sur le trône. Après les fêtes splendides auxquelles donna lieu ce mariage, Napoléon fit visiter à sa jeune épouse la Belgique et la Hollande. « Les premiers temps de cette union furent assez heureux, dit Mme de Brady. L’empereur, très moureux, négligeait tout pour sa nouvelle épouse ; l’impératrice, toujours réservée, fut d’abord sensible à ce tendre sentiment ; mais les mœurs françaises n’étaient point faites pour lui plaire et elle inspira bientôt à ceux qui l’entouraient et à la nation entière l’indiffèrence qu’elle-même ressentait. Dans la conversation, sa réserve allait jusqu’à la froideur et elle avait un air constamment ennuyé. » Le 20 mars 1811, Marie-Louise, à la grande joie de Napoléon, lui donna, un fils, salué du nom de roi de Rome. Nommée régente toutes les fois que son époux s’absentait pour une campagne, elle montra dans l’exercice de ses hautes fonctions une nullité absolue. Le 23 janvier 1814, Napoléon embrassa pour la dernière fois Marie-Louise et son fils, et marcha contre les armées coalisées qui venaient d’envahir la France. Lorsque, le 29 mars, les alliés approchèrent de Paris, Marie-Louise, obéissant aux instructions péremptoires de Napoléon, qui avait déclaré qu il aimerait mieux voir sa femme et son fils au fond de la Seine qu’entre les mains de l’ennemi, quitta la capitale, gagna Blois avec le roi de Rome, refusa de suivre Joseph et Jérôme au delà de la Loire, se rendit, après l’abdication de Napoléon, à Orléans, d’où elle gagna Rambouillet avec le prince Esterhazy, y reçut la visite de son père l’empereur François 1er, et partit pour l’Autriche le 25 avril. Pendant les Cent-Jours, on la garda à vue dans son palais et on la sépara de son fils, qu’elle ne devait plus revoir qu’au moment de la mort. Elle eut, pour la dédommager du trône qu’elle perdait, la souveraineté viagère des principautés de Parme, Plaisance et Guastalla, dont elle prit possession en 1816 et qu’elle gouverna avec modération. Marie-Louise entretint des intrigues avec un obscur général autrichien, le comte de Neipperg, se maria, secrètement avec lui après la mort du captif de Sainte-Hélène, et en eut trois enfants. En 1831, une insurrection la força de quitter ses Etats, où, grâce à l’intervention de l’Autriche, elle revint quelque temps après. Le duc de Lucques lui succéda après sa mort. Jusqu’à l’a fin de sa vie, Napoléon se fit une illusion complète sur les sentiments de Marie-Louise à son égard. « Soyez bien persuadés, disait-il quelque temps avant de mourir, que si l’impératrice ne fait aucun effort pour alléger mes maux, c’est qu’on la tient environnée d’espions qui l’empêchent de rien savoir de tout ce qu’on me fait souffrir, car Marie-Louise est la vertu même. » Il disait un autre jour: «J’ai été occupé en ma vie de deux femmes très différentes ; l’une (Joséphine) était l’art et les grâces ; l’autre (Marie-Louise), l’innocence et la simple nature. » En prononçant ces paroles, il ne se doutait guère que Marie-Louise, après avoir consenti sans murmurer à se séparer complètement de son fils, oubliait dans d’indignes affections celui qui expiait son despotisme et son ambition démesurée sur le rocher de Sainte-Hélène.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Marie-Louise sur wikipedia

janvier 15, 2008

LA FAMILLE DE NAPOLEON – NAPOLEON II (1811-1832), ROI DE ROME ET EMPEREUR DES FRANCAIS

Je l’envie ! La gloire l’attend, alors que j’ai dû courir après elle. Pour saisir le monde il n’aura qu’à tendre les bras. J’aurais été Philippe, il sera Alexandre.

Napoléon II (François-Charles-Joseph-Napoléon Bonaparte, roi de Rome, duc De Reichstadt), né aux Tuileries le 20 mars 1811, mort à Schonbrunn (Autriche) le 22 juillet 1832. Comme pour Louis XVII, la légende d’abord, puis les faits ont consacré ce nom de Napoléon II, qu’il n’a jamais légalement porté. La destinée de ce jeune homme, qui fut salué roi de Rome en naissant, à qui Napoléon comptait bien laisser son vaste empire et qui mourut simple prince autrichien, a quelque chose d’étrange et de mystérieux qui a fasciné les poètes ; mais l’historien pourrait presque la laisser de côté, tant elle a peu d’importance. Sa naissance fut saluée avec un enthousiasme dont les écrivains contemporains et même ceux de la génération suivante se sont plu à se faire l’écho ; ils nous montrent toute la capitale comme en suspens et retenant son haleine, tandis que le canon des Invalides annonçait la délivrance de l’impératrice Marie-Louise, un peuple immense autour des Tuileries, comptant les coups de canon et laissant enfin échapper une joie qui tenait du délire lorsque le vingt-deuxième annonça qu’un enfant mâle était l’héritier de César. L’accouchement de Marie-Louise avait été laborieux ; on fut obligé d’employer le forceps, et la vie de l’enfant fut un moment menacée. Aussitôt qu’il’ eut jeté un cri, il fut créé roi de Rome, grand-aigle de la Légion d’honneur, grand-croix de la Couronne de fer et il reçut la Toison d’or. Casimir Delavigne et Michaud sentirent l’inspiration des cendre sur leur front et composèrent chacun un dithyrambe. La ville de Paris offrit, pour berceau du jeune prince, ce magnifique vaisseau de vermeil, emblème de Lutèce, que l’on a vu longtemps au musée des Souverains ; puis, après tant de marques d’enthousiasme, réel ou simulé, le silence se fit autour du roi de Rome ; On sut seulement que Napoléon lui avait donné pour gouvernante Madame de Montesquiou, afin de suivre les royales traditions, et les feuilles officielles racontèrent, suivant l’habitude, quelques traits enfantins de l’altesse au maillot. Le 6 septembre 1812, sur les bords de la Moskova, la veille de la terrible bataille de ce nom, Napoléon, qui était justement en train de perdre, par ses gigantesques folies, son trône et celui de son fils, reçut de Paris, des mains de M. de Beausset, préfet du palais, le portrait du roi de Rome, peint par Gérard. Le grand artiste l’avait représenté à demi couché dans son berceau, jouant, en guise de hochets, avec le sceptre et le globe du monde. L’empereur s’interrompit au milieu de ses dispositions pour la bataille du lendemain et montra, tout joyeux, ce portrait à son état-major ; il le fit saluer par sa garde. Il ne revit son fils que deux fois, à son retour de la Bérézina et après Leipzig ; il le présenta alors aux officiers de la garde nationale parisienne, réunis aux Tuileries pour le premier jour de l’an 1814, et le confia à leur patriotisme, dans une de ces scènes théâtrales qu’il affectionnait. La frontière était alors envahie de toutes parts. Paris allait être menacé, et Napoléon, revenant peu de temps après sur ses dispositions premières, prescrivit à son frère Joseph de faire retirer l’impératrice et le roi de Rome au sud de la Loire. Marie-Louise et son fils, accompagnés du roi Jérôme et d’une fiable escorte de cavaliers, arrivaient à Blois en même temps que les alliés entraient à Paris (30 mars 1814) ; quelque temps après, ils étaient à Orléans, où, ils logèrent à l’évêché. Là, il se passa un fait odieux que les historiens bonapartistes ont laissé de côté. Le roi Jérôme, qui savait qu’un des fourgons renfermait des diamants pour une somme énorme et quatre millions en or, résolut de laisser là l’impératrice et de sauver la caisse. Au milieu de la nuit, il essaya d’enlever le fourgon laissé à la garde d’une seule sentinelle, sur le parvis de la cathédrale, et comme la sentinelle, qui ne connaissait que sa consigne, menaça d’appeler aux armes, Jérôme lui cassa la tête d’un coup de pistolet ; le poste accourut au bruit et l’on arrêta le voleur. C’était une affaire manquée. Tel était pourtant le trouble qui régnait alors qu’on le relâcha, malgré le flagrant délit, et qu’il continua le voyage jusqu’à la frontière. Cet épisode scabreux de l’histoire des Bonaparte est raconté par Vaulabelle Histoire des deux restaurations, et les pièces justificatives existent aux archives d’Orléans. On sait que Maubreuil a aussi prétendu avoir été chargé par divers personnages, entre autres par Talleyrand, d’assassiner le roi de Rome pendant ce voyage, s’il en trouvait l’occasion, ou tout au moins d’enlever le fameux fourgon aux diamants, but, comme on le voit, de Bien des convoitises. Ce ne fut donc pas sans danger que l’impératrice et son fils réussirent à gagner le Rhin, qu’ils franchirent près de Huningue à la fin d’avril. Dans l’acte d’abdication de Fontainebleau, Napoléon avait réservé les droits du roi de Rome, proclamé empereur sous le nom de Napoléon II, avec Marie-Louise comme régente. Cette clause fut considérée comme non avenue par les alliés, maîtres de la France et décidés à rétablir les Bourbons. Ce fut également en vain qu’à son départ pour l’île d’Elbe, il demanda que sa femme et son fils pussent l’accompagner ; les alliés décidèrent que le jeune prince serait confié à son grand-père, l’empereur d’Autriche, et qu’il porterait, dès lors, le titre de duc de Reichstadt, Durant les Cent-Jours, Napoléon renouvela réclamation ; il ne lui fut même pas fait de réponse, et l’issue de la bataille de Waterloo coupa court aux négociations. Quelques membres de la Chambre proclamèrent une seconde fois Napoléon II, en vertu de la seconde abdication ; les manœuvres du duc d’Otrante empêchèrent toute action efficace jusqu’à ce que les alliés fussent dans Paris, et alors on trouva qu’il était trop tard. Pendant ce temps, le jeune prince, entouré d’une garde soupçonneuse et objet de précautions infinies, était retenu à Vienne et confié à un gouverneur qui prit le nom de grand maître, le comte de Dietrischtein, spécialement chargé d’empêcher qu’il n’eût la moindre communication avec le dehors, surtout avec des Français. Cet enfant inquiétait l’Europe ; et, en effet, l’alliance des républicains et des bonapartistes, devenus alliés en face des Bourbons, la force encore redoutable des débris de l’armée réunie derrière la Loire offraient des points d’appui sérieux à ceux qui auraient voulu prolonger l’Empire. De plus, il est certain que, aux mains de l’Autriche et de ses alliés, Napoléon II était un épouvantail qui leur servait à tenir en respect les Bourbons, à exiger d’eux une plus dure rançon de la France ; à la moindre velléité de résistance, ils menaçaient de le reconnaître. Après la conclusion des traités, les alliés ne songèrent plus qu’à se garantir eux-mêmes et à empêcher à tout prix que le fils suivît jamais les traces de son père. Par une première convention, le duché de Parme avait été donné en souveraineté à Marie-Louise, avec réversibilité au duc de Reichstadt (11 juin 1817) ; la clause de réversibilité fut annulée quelques années après, sur la demande des Bourbons, qui voyaient avec terreur qu’un jour, une fois souverain, il pourrait vouloir compter avec eux. Afin de mater ce qu’il pouvait avoir d’intelligence, on négligea son éducation au point qu’à seize ans il ne savait rien de l’histoire de France. Retenu comme prisonnier dans les palais impériaux, principalement à Schonbrunn, objet d’une surveillance qui ne se relâchait pas un instant, il ne vit jamais que des personnes étrangères à son entourage domestique ; dom Manuel de Portugal, qui était de séjour à Vienne et grand ami du comte de Metternich, et, dans ses dernières années, Marmont, duc de Raguse, chassé de France par la Révolution de 1830, Aucun écrit ne lui parvenait sans avoir été scrupuleusement examiné par ses gardiens ; jamais, surtout, on ne permit qu’il reçût des nouvelles de son père, qui, de son côté, était laissé à son égard dans la plus complète ignorance. Quand il eut quinze ou seize ans, on lui fit apprendre l’histoire, réduite à une simple chronologie, et quelques théorèmes de géométrie. On prétend que, surpris de tant de précautions, il se serait écrié un jour : « Mais que veulent-ils donc faire de moi ? Pensent-ils que j’aie la tête de mon père? » Rarement on put le voir en public ; c’était un beau jeune homme, d’une taille élevée, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, très bon écuyer et se plaisant à monter à cheval. L’empereur François le créa colonel d’un régiment, puis gouverneur de Gratz, en Styrie, une ville qu’il ne connaissait même pas. Depuis la mort de Napoléon, le parti libéral en France tournait volontiers les yeux vers lui ; il ne paraît pourtant pas qu’aucune tentative sérieuse ait été faite pour le délivrer. Son nom servait de signe de ralliement à l’opposition. Béranger en fit le thème d’une de ses chansons, les deux cousins, où il supposait une épître adressée par le duc de Reichstadt au duc de Bordeaux. Barthélémy fit le voyage de Vienne pour lui remettre un exemplaire de son poème, Napoléon en Egypte, et ne put parvenir à le voir ; il composa à ce sujet, sous le titre du Fils de l’homme (1829), une si éloquente apologie de Napoléon II, qu’il se vit condamner à trois mois de prison pour écrit séditieux. On trouve dans les notes de ce poème quelques détails assez curieux sur le jeune prince, entre autres cette réponse que fit le comte de Dietrichstein à sa demande d’audience : « Ne savez-vous pas que la politique de l’Autriche et celle de la France s’opposent à ce qu’aucun étranger et surtout un Français soit présenté au prince ?… Est-il bien vrai que vous soyez venu à Vienne pour le voir ? On se fait en France des idées bien fausses et bien ridicules sur ce qui se passe ici. Le prince n’est pas prisonnier, mais il se trouve dans une position toute particulière. Soyez bien persuadé qu’il ne voit, ne lit et n’entend que ce que nous voulons. S’il recevait une lettre, un livre qui eût trompé notre surveillance, il ne le lirait pas sans que nous lui eussions dit qu’il peut le faire sans danger. Son premier soin serait de nous le remettre. » Tenu dans cet état de sujétion, le fils de Napoléon ne tarda pas à s’étioler ; sa tristesse et sa pâleur maladive frappaient les quelques personnes qui purent l’apercevoir et firent même conjecturer qu’on le soumettait à un régime particulier, renouvelé des empoisonnements lents du moyen âge. Barthélémy, qui put apercevoir le jeune prince au théâtre, s’est fait l’écho de ce bruit : A la cour de Pyrrhus j’ai vu le fils d’Hector ! ». Quel germe destructeur, sous l’écorce agissant, A sitôt défloré ce fruit adolescent ? Ce qui est certain, c’est que, accablé à vingt ans de la plus grande lassitude ; indifférent à tout et même à la vie, il s’écriait sans cesse : Qu’on me laisse mourir en paix. « Au lendemain de la Révolution de 1830, une fraction du parti libéral, qui avait fait son idole du fils de Napoléon, songea à l’appeler au trône ; Talleyrand, ce ténébreux artisan de toutes les trames de 1814 et de 1815, se chargea même de faire agréer cette proposition à l’Autriche ; mais il fut accueilli si froidement qu’il repartit de Vienne le soir même de son arrivée. Les bonapartistes s’agitèrent plus secrètement ; la comtesse Camerata, fille de la princesse Bacciochi, fit remettre au duc de Reichstadt deux lettres dans lesquelles elle lui rappelait la mort de son père à Sainte-Hélène et l’exhortait à le venger. Il refusa dans des termes qui prouvent que sa réponse lui fut dictée. En 1831, lorsqu’il fut question de donner un roi à la Belgique, quelques enthousiastes mirent encore en avant le nom du duc de Reichstadt. Ce fut alors à Louis-Philippe d’avoir peur : « Nous ne souffrirons jamais, s’écria Casimir Périer, qu’un membre de la famille Bonaparte règne aux portes de la France, ni que Bruxelles soit un foyer de révolutions. » II est bien probable que le prince ne sut jamais l’honneur qu’on avait voulu lui faire ; l’année suivante, il délivra d’inquiétude tous les souverains en mourant, suivant les uns, du cancer d’estomac héréditaire dans sa famille, et, suivant d’autres, de phthisie. Il avait’un peu plus de vingt et un ans. On lui fit des funérailles magnifiques et son corps fut inhumé dans la cathédrale de Vienne. Sa mort a inspiré à Victor Hugo une de ses plus belles odes, Napoléon II, dans le recueil intitulé Feuilles d’autonme.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Napoléon II sur Wikipedia

janvier 13, 2008

LA FAMILLE DE NAPOLEON – CAROLINE BONAPARTE (1782-1839), REINE DE NAPLES

Dans sa petite enfance, on la regardait comme la sotte et la cendrillon de la famille ; elle en a bien rappelé ; elle a été une très belle femme et elle est devenue très capable. La reine de Naples s’était beaucoup formée dans le événements. Il y avait chez elle de l’étoffe, beaucoup de caractère et une ambition désordonnée.

BONAPARTE (Caroline-Marie-Annonciade). Troisième sœur de Napoléon, née à Ajaccio le 25 mars 1782, avait à peine onze ans, lorsqu’elle quitta la Corse pour venir habiter Marseille. Elle y resta jusqu’en 1796, époque à laquelle Mme Laetitia vint se fixer à Paris. Napoléon, qui l’aimait tendrement, lui fit épouser l’un de ses plus braves lieutenants, Joachim Murat, le 20 janvier de l’année 1800. Successivement grande-duchesse de Berg et de Clèves et placée sur le trône de Naples le juillet 1808, Caroline se montra digne de sa haute position par son intelligence, ses talents, le tact fin qu’elle montra dans les affaires. Radieuse de grâce et de beauté, douée d’un esprit cultivé, elle exerça un grand ascendant sur son époux, suppléa aux qualités qui manquaient à ce vaillant soldat pour l’exercice de la souveraineté, et tint elle-même, en qualité de régente, les rênes de l’Etat avec une remarquable habileté. Son avènement au trône fut signalé par des actes de justice et d’humanité. Elle fit rappeler les exilés et rendre la liberté aux condamnés politiques. Prenant une part très active au gouvernement du royaume, pendant un règne de sept années seulement, elle réalisa à Naples d’immenses progrès, fonda des établissements utiles qui subsistent encore, protégea les sciences, les lettres et les arts, appela à la direction des affaires des hommes éminents, et veilla avec sollicitude à l’extension de l’instruction populaire. Douée d’une grande fermeté d’âme et de caractère, on la vit, après le combat naval de Milucola, pour ranimer ses sujets, se promener impassible sur le quai de la Chiaja au milieu d’une pluie de boulets anglais. Chargée en 1810 par son frère d’organiser la maison de Marie-Louise, Caroline se rendit au-devant d’elle à Braunaw, mais ne tarda pas à s’aliéner ses bonnes grâces par ses prétentions orgueilleuses. Elle regarda comme un outrage d’avoir été obligée de porter le manteau de l’impératrice aux cérémonies du mariage, et retourna à Naples mal disposée contre la cour de Paris. Aussi, en 1813, lorsque la fortune commença à se lasser de favoriser Napoléon, caressa-t-elle l’ambition de Murat, qui rêvait la couronne des rois lombards et la souveraineté de la péninsule italique, et ne s’opposa-t-elle point aux traités des 6 et 11 janvier 1814, conclus avec l’Autriche et l’Angleterre, traités qui jetaient son mari dans les rangs ennemis de la France et de son bienfaiteur. Cette ingratitude révolta d’autant plus l’opinion publique que Caroline abandonnait son frère, elle qui n’avait eu qu’à se louer de lui, et cela au moment des revers, lorsque les membres de sa famille qui avaient eu le plus à se plaindre de son despotisme se rapprochaient de lui spontanément. Aussi Madame mère irritée ne voulait plus la voir et l’écrasa de ces énergiques et généreuses paroles : « Vous avez trahi votre bienfaiteur, votre frère ; il aurait fallu que votre mari passât sur votre cadavre avant d’arriver à une félonie pareille. » Joseph Bonaparte prétendit même que, chargée par le général Miollis d’une somme considérable pour l’empereur captif à l’île d’Elbe, elle négligea dei lui faire passer. La défection de l’ancien volontaire de 1792 ne sauva pas son trône. Murat parut néanmoins revenir à de plus nobles sentiments ; en il voulut seconder le retour de l’Empereur, mais il fut battu et forcé de se réfugier eu France. L’énergie de Caroline ne l’abandonna pas dans les péripéties de cette catastrophe. Victime de la trahison à son tour, menacée par les lazzaroni, dont elle essayait de réprimer les violences, et par les partisans de Ferdinand IV, elle stipula, avant de partir, avec le commodore Campbell, chef de la flotte anglaise, la conservation des propriétés de ses anciens sujets, et ne s’occupa de ses intérêts personnels qu’après avoir obtenu des garanties pour les intérêts du pays. Elle s’embarqua sur le Tremendous, vaisseau anglais, qui salua de vingt et un coups de canon le retour de Ferdinand. Au mépris de la capitulation, elle fut dépouillée de ses propriétés et emmenée prisonnière a Trieste avec ses quatre enfants, qu’elle avait été chercher à Gaëte. On lui permit de se fixer au château de Haimbourg, près de Vienne, où elle apprit par un journal la fin tragique de son malheureux époux, fusillé au château de Pizzo. Elle obtint plus tard l’autorisation d’habiter près de sa sœur Elisa, à Trieste, avec le titre de comtesse de Lipona, anagramme de Napoli, nom italien de Naples. Là elle éleva ses enfants avec peine, n ayant plus aucune fortune, et épousa secrètement le général Macdonald, ancien ministre de son mari. En 1830, Madame mère étant tombée malade à Rome, la princesse Caroline alla la soigner, puis retourna à Trieste. Après la Révolution de Juillet, ses deux fils, Achille et Lucien, se réfugièrent aux Etats-Unis, où ils embrassèrent la profession d’avocat, et elle revint en Italie, auprès de ses deux filles, la marquise de Pepoli et la comtesse de Rosponi. Caroline fit un voyage à Paris pour réclamer une indemnité au sujet de l’Elysée-Bourbon et du château de Neuilly, dont Murat avait été dépossédé par l’Empereur sans compensation. Les chambres lui votèrent, le 2 juin 1838, une pension viagère clé cent mille francs, dont elle ne jouit pas longtemps, car, à son retour de Paris, elle mourut à Florence d’un cancer à l’estomac, le 18 mai 1839, entre les bras de la comtesse de Rosponi et de Jérôme Bonaparte. Née avec une tète forte, un esprit souple et délié, de la grâce, de l’amabilité, séduisante au delà de toute expression, il ne lui manquait que de savoir cacher son amour pour la domination. « C’était, dit M. de Talleyrand, la tête de Cromwell sur le corps d’une jolie femme. » La princesse Caroline avait eu de son mariage avec Murat quatre enfants : 1° Napoléon-Achille-Charles-Louis Murat ; 2° Laetitia-Josèphe, née le 25 avril 1802, mariée au marquis de Pepoli à Bologne ; 3° Lucien-Charles-Joseph-François-Napoléon Murat ; 4° Louise-Julie-Caroline, née le 22 mars 1805, mariée au comte de Rosponi, à Ravenne.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Caroline Bonaparte sur Wikipedia

LA FAMILLE DE NAPOLEON – ELISA BONAPARTE (1777-1820), PRINCESSE DE LUCQUES ET DE PIOMBINO, GRANDE DUCHESSE DE TOSCANE

Maîtresse femme, elle avait de nobles qualités, un esprit recommandable et une activité prodigieuse, connaissant les affaires de son cabinet aussi bien qu’eût pu le faire le plus habile diplomate. Il n’y a pas eu d’intimité entre nous, nous caractères s’y opposaient.

Bonaparte (Marie-Anne-Elisa). Sœur de Napoléon 1er, née à Ajaccio le 3 janvier 1777. Son père, dans un voyage qu’il fit la même année comme député de la noblesse corse à la cour, obtint pour elle une bourse à la maison royale de Saint-Cyr, qu’elle ne quitta qu’après l’achèvement de son éducation pour retourner en Corse, à l’âge de quinze ans. Lorsque son pays natal fut tombé au pouvoir des Anglais, elle l’abandonna avec le reste de sa famille, et alla se fixer à Marseille. Elle y fit la connaissance d’un compatriote dénué de toute fortune,’mais de famille noble, le capitaine d’infanterie Félix Bacciochi, avec lequel elle se maria le 5 mai 1797. Napoléon, qui se vengeait sur les Vénitiens de leur conduite équivoque après le traité de Leoben, n’apprit ce mariage qu’après sa conclusion : moins puissant à cette époque qu’en 1805, lorsqu’il fit annuler celui de Jérôme avec Melle Paterson, il laissa seulement deviner son mécontentement. L’année suivante, Mme Bacciochi vint à Paris, et se déclara la protectrice des lettres et des arts, qu’elle aimait avec passion. Son salon devint un terrain neutre où les hommes marquants de tous les partis se donnaient rendez-vous : Chateaubriand et Lemercier s’y rencontraient avec Legouvé, La Harpe, Boufflers et Fontanes. Lorsque, en 1805, Napoléon fit sa distribution de couronnes dans sa famille, il érigea en principauté, pour sa sœur Elisa, Lucques et Piombino. La nouvelle princesse se montra digne sœur de Napoléon, et déploya des talents et une dignité en rapport avec sa haute position. Bacciochi, couronné en même temps qu’elle, régna, mais ne gouverna pas. Eclipsé par l’esprit supérieur de sa femme, il eut le bon esprit de lui laisser la direction des affaires, et ne fut pour ainsi dire que le premier de ses sujets. Elisa. se sentant à la hauteur de sa tâche, gouverna par elle-même, présida le conseil de ses ministres, simplifiant les rouages administratifs avec un tact, une fermeté et un esprit d’organisation rares, même chez un homme. Elle porta surtout son attention sur la réparation des routes, les travaux d’utilité publique et l’établissement de nouvelles fortifications. L’empereur, en récompense du talent dont elle avait fait preuve, lui conféra, le 5 mars 1809, le titre de grande-duchesse de Toscane, avec le gouvernement général de cette province. Son mérite sembla grandir avec son pouvoir, et elle continua de marcher hardiment dans la voie du progrès. La princesse Elisa, tout en protégeant les arts et les lettres, imprima une nouvelle impulsion à l’agriculture en lui accordant habilement des primes, développa l’instruction populaire et ht construire des établissements utiles. Un des plus grands services qu’elle rendit à la Toscane fut de la purger des bandes de brigands qui infestaient les routes. Aussi le surnom de Sémiramis de Lucques, qui lui fut donné par les adulateurs de Premier Empire, ne parut-il pas une épigramme. Ses connaissances politiques, administratives et militaires lui avaient assuré un certain crédit auprès de l’Empereur, qui se montrait flatté de trouver dans une femme de sa famille un caractère assez énergique, pour s’identifier pleinement avec sa politique ambitieuse. Quant à son mari, excellent homme d’ailleurs, ce n’était guère que son aide de camp, même quand elle passait les troupes en revue. Lorsque, en 1814, l’empereur fut accablé sous les coups de l’Europe coalisée contre nous, la princesse Elisa se retira à Bologne, d’où elle partit en 1815 pour se rendre à Trieste, puis près de sa sœur Caroline, la veuve de Murat, au château de Haimbourg. Elle quitta ce château pour celui de Brunn, et enfin résida près de Trieste, au château de Santo-Andrea, où elle mourut à quarante-trois ans d’une fièvre nerveuse, sous le nom de comtesse de Campignano, le 7 août 1820. Mme Bacciochi laissa deux enfants : 1° Charlés-Jérôme, né le 3 juillet 1810, mort à Rome, d’une chute de cheval, à l’âge de vingt ans, 2° Napoleone-Elisa, née le 3 juin 1806, mariée au comte Camerata. L’empereur Napoléon III lui a donné rang à la cour avec les titres de princesse et d’altesse. Elle partageait le goût de sa mère pour l’agriculture, à laquelle, dans un magnifique château qu’elle possèdait en Bretagne, elle se plaisait à consacrer ses loisirs.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Elisa Bonaparte sur Wikipedia

LA FAMILLE DE NAPOLEON – PAULINE BONAPARTE (1780-1825), PRINCESSE BORGHESE, DUCHESSE DE GUASTALLA

Pauline était trop prodigue ; elle avait trop d’abandon. Elle aurait dû être immensément riche par tout ce que je lui ai donné ; mais elle donnait tout à son tour, et sa mère la sermonnait souvent à cet égard, lui prédisant qu’elle pourrait mourir à l’hôpital.

Bonaparte (Marie-Pauline). Deuxième sœur de Napoléon 1er, née à Ajaccio le 20 septembre 1780, suivit en 1793 sa famille à Marseille, où le conventionnel Fréron demanda sa main, qui lui fut refusée. Le général Duphot, assassiné à Rome dans une émeute, le 29 décembre, ainsi que Junot, qui en était passionnément épris, ne furent pas plus heureux. Elle aimait le général Leclerc, qu’elle épousa à Milan en 1801; mais leur bonheur fut de courte durée. Le général, après avoir soumis le Portugal, fut chargé parle premier consul, l’année même de son mariage, de faire rentrer sous la domination française l’île de Saint-Domingue, où il fut envoyé avec le titre de capitaine général. Pauline, à peine relevée de couches, s’ernbarqua à Brest avec son enfant et son mari, au mois de décembre. L’expédition avait été menée a bonne fin ; la conquête était presque achevée, lorsque les noirs, auxquels s’adjoignit un terrible auxiliaire, la fièvre jaune, se révoltèrent. Le général voulut faire embarquer sa femme et son fils, mais elle adressa cette noble réponse aux dames de la ville qui la pressaient de partir : « Vous pouvez pleurer, vous ; vous n’êtes pas, comme moi, sœur de Bonaparte. Je ne m’embarquerai qu’avec mon mari ou je mourrai. » On voulait la sauver de force, lorsqu’un aide de camp arriva annonçant la compression de la révolte : « Je savais bien, dit-elle sans s’émouvoir, que je ne m’embarquerais pas ; retournons à la résidence. » Mais le vainqueur, atteint de la fièvre jaune, dut partir pour l’île de la Tortue, où il expira, le 2 novembre 1802, entre les bras de sa femme, qui ramena en France sa dépouille mortelle. Leur fils mourut deux ans après. Le 28 août 1803, Napoléon maria sa sœur avec le prince Camille Borghèse, le chef d’une des plus illustres familles de Rome, mais d’une déplorable faiblesse de caractère. Cédant à des insinuations malveillantes, il ne tarda pas à se séparer de sa femme, et se retira à Florence jusqu’en juillet 1807, époque où Napoléon, après la paix de Tilsit, l’établit à Turin avec le titre de gouverneur général des départements français au delà des Alpes. Nommée duchesse de Guastalla, Pauline, abandonnée de son mari, habita tantôt la France, tantôt l’Italie, dans un magnifique château à Neuilly, ou à la fameuse villa Borghèse, dont son époux lui avait laissé la jouissance. En 1810, la princesse Pauline, ayant manqué publiquement à l’impératrice Marie-Louise à Bruxelles, fut éloignée de la cour par son frère, encore plus affligé qu’irrité. L’abdication de Napoléon, en 1814, fit partir la princesse de Nice pour Rome, et de là pour l’ île d’Elbe, où, avec Mme Laetitia, elle adoucit par sa présence les douleurs de l’exil de son frère. C’est à ses instances que Murat dut son pardon, et le prince Lucien sa réconciliation avec l’empereur déchu. Pendant les Cent-Jours, la princesse Pauline séjourna à Naples, puis à Rome, d’où elle envoya tous ses bijoux à l’empereur, dont les finances étaient épuisées. Ils furent trouvés à Waterloo dans une des voitures de Napoléon ; les alliés s’en emparèrent, et on ignore qui, parmi eux, se les est appropriés. Malgré les bontés du pape, reconnaissant des soins que la princesse avait eus pour lui lors de sa captivité en France, elle se disposait à rejoindre sa famille à Paris, lorsque Napoléon, vaincu, fut relégué sur le rocher de Sainte-Hélène. Elle tomba dans une maladie de langueur, qu’activa encore la nouvelle de la mort de Napoléon, que les puissances coalisées n’avaient pas voulu l’autoriser à aller soutenir de son amitié dans son triste exil. Le juin 1825 elle expira à Florence entre les bras de son mari, avec lequel elle s’était réconciliée depuis sa maladie. Sa dépouille mortelle fut inhumée à Rome en l’église Sainte-Marie-Majeure, dans la chapelle de la famille Borghèse, Le prince acquitta généreusement tous les legs qu’elle avait faits à son lit de mort, sans réfléchir à l’insuffisance de sa fortune. Elle ne lui laissait point d’enfants. La princesse Pauline se faisait remarquer par une inépuisable bienfaisance. Une partie de sa fortune passa entre les mains des malheureux ou fut employée à l’établissement de maisons de charité pour l’éducation des orphelins. Elle était passionnée pour les arts et les lettres, aimait le luxe et les plaisirs, et sa prodigalité avait tellement épuisé ses ressources que, après la chute de l’Empire, sans la bienfaisance de son mari, dont elle s’était rapprochée, elle aurait risqué de justifier les prédictions de sa mère en mourant à l’hôpital.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Pauline Bonaparte sur Wikipedia

novembre 30, 2007

LES GENERAUX DE NAPOLEON – GENERAL LECLERC (1772-1802)

L’arrivée du capitaine-général Leclerc fut suivie d’un succès complet [Expédition de Saint-Domingue] ; mais il ne sut pas s’en assurer dans la durée. S’il avait suivi les instructions secrètes que je lui avais dressées moi-même, il eût sauvé bien des malheurs et se fut épargné de grands chagrins.

Leclerc (Charles-Victor-Emmanuel). Officier général, né à Pontoise (Seine-et-Oise), le 17 mars 1772, de « Jean-Paul Leclerc et de Marie-Jean-Louise Musquinet », mort à l’île de la Tortue (Saint-Domingue) le 2 novembre 1802 ; était employé en 1793, comme adjudant général au siège de Toulon et contribua à reprendre cette ville aux Anglais ; devint général de brigade et fut envoyé aux armées du Nord et du Rhin, fit la campagne d’Italie en l’an IV, puis fit partie de l’armée d’Egypte, revint avec Bonaparte et aida ce dernier à perpétrer le coup de force du 18 brumaire. Ce fut lui qui, à la tête d’un piquet de grenadiers, chassa, de la salle, les députés opposants ; il était devenu le beau-frère du Premier Consul. Il fut chargé du commandement en chef de l’expédition de Saint-Domingue ; il avait déjà contribué à pacifier une grande partie de cette colonie quand il fut emporté par la cruelle épidémie qui fit tant de ravages dans les rangs de l’armée française. Il était capitaine-général de la colonie de Saint-Domingue.

(Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet)

Lien : Général Leclerc sur Wikipedia

octobre 3, 2007

LA FAMILLE DE NAPOLEON – JERÔME BONAPARTE (1784-1860), ROI DE WESTPHALIE

Jerôme en mûrissant, eût été propre à gouverner ; je découvrais en lui de véritables espérances.

Bonaparte (Jérôme-Napoléon, roi de Westphalie), officier de marine, roi et législateur, né à Ajaccio (Corse) le 15 novembre 1784, de « Charles-Marie de Buonaparte et de Marie Laetitia Ramolino« , mort à Villegrins (Seine-et-Marne) le 24 juin 1860 ; débuta dans la marine après le coup d’Etat de brumaire, et partit pour Saint-Domingue avec son beau-frère, le général Leclerc, en qualité de lieutenant, d’où il revint promptement porteur de dépêches importantes, devint commandant de la frégate l’Epervier, et partit pour l’Amérique, fut chargé en l’an X, d’établir une croisière devant l’île de Tabago, et se retira à New-York, puis épousa la fille d’un riche négociant de Baltimore, Mlle Patterson. Ce mariage gêna quelque peu les visées politiques de son frère Napoléon, empereur. Ce dernier autorisa son frère à rentrer en France, mai sans sa femme. Quelques jours après, Jérôme rejoignit son frère au Piémont et se réconcilia avec lui, consentit à divorcer bien qu’ayant déjà un enfant de son mariage, fut nommé capitaine de frégate et se présenta devant Alger à la tête d’une excadre de six vaisseaux, puis obtint du dey la délivrance des esclaves d’origine française et génoise, en fut récompensé par le grade de capitaine de vaisseau, commanda ensuite à la Martinique une escadre de huit vaisseaux de ligne, puis rentra en France ; il fut promu contre-amiral et général de division le 14 mars 807 ; se maria, le 12 août, avec la princesse Frédérique-Catherine, fille du roi de Wurtemberg, puis six jours après, fut proclamé roi de Westphalie. On raconte qu’il montra plus d’ardeur pour les plaisirs que pour les affaires. En 1812 il commanda un corps d’armée allemand et prit part aux combats de d’Ostrawa et de Mohilew, puis abandonna Cassel à la suite des troupe françaises (1813). En mars 1814, il accompagna l’impératrice Marie-Louise à Blois, rejoignit la reine Catherine à la cour de Stuttgard, se rendit ensuite en Italie, espérant y fixer son séjour, apprit à Trieste le retour de l’île d’Elbe, s’embarqua en secret et gagna Paris. Son frère le nomma, le 2 juin 1815, pair de France ; il se battit à Waterloo et y fut blessé. Après la seconde abdication il retourna près de son beau-père, qui lui donna le château d’Elvangers et le titre de prince de Montfort (juillet 1816). Sous la Restauration, il resta complètement en dehors de la politique. La princesse Catherine était morte en 1836, Jérôme dut vivre d’une pension que lui fit sa fille la princesse Mathilde, mariée au comte Demidoff. Ayant écrit à Louis-Philippe, en 1847, pour lui demander l’autorisation de rentrer en France, elle lui fut accordée pour trois mois, le 22 décembre. Le lendemain de la Révolution de février 1848, on trouva sur le bureau du roi deux ordonnances qui n’attendaient que la signature royale : l’une accordait au prince Jérôme une pension de 100.000 francs, l’autre le nommait pair de France. Le 26 février Jérôme écrivit au gouvernement provisoire la lettre suivante : « La nation vient de déchirer les traités de 1815. Le vieux soldat de Waterloo, le dernier frère de Napoléon, rentre dès ce moment au sein de la grande famille. Le temps des dynasties est passé pour la France ! La loi de proscription qui me frappait est tombée avec le dernier des Bourbons. Je demande que le gouvernement de la République prenne un arrêté qui déclare que ma proscription était une injure à la France et a disparu avec tout ce qui nous a été imposé par l’étranger. » Le 27 décembre 1848 il fut promu gouverneur des Invalides ; puis le 1er janvier 1850, maréchal de France. Le coup d ‘Etat de 1851 le surprit tout d’abord, il fut très perplexe sur le rôle qu’il devait jouer, craignant surtout les remontrances habituelles de son fils siégeant à la Montagne, mais il finit par accepter le poste de président du Sénat et le titre de premier prince du sang. Atteint d’une bronchite pulmonaire, il mourut dans son château de la Villegrins et fut inhumé aux Invalides.